Комментарий: Авторы благодарят членов семьи NN, предоставивших семейную историю для написания этой статьи, а также пациентов, давших согласие на публикацию фрагментов их личных историй. Также авторы благодарят А.Шуткова за перевод той части статьи, которая была написана одним из соавторов на английском языке.

Аннотация

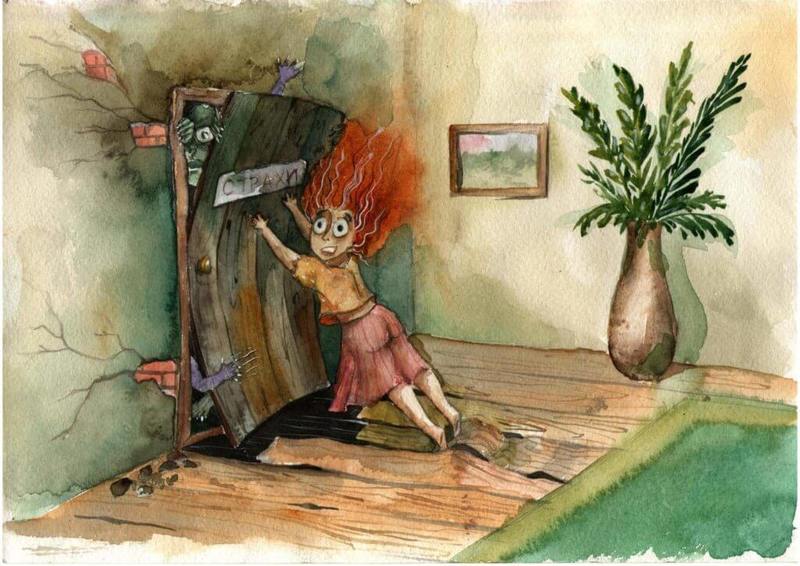

В настоящей статье рассматривается феномен трансгенерационной передачи и его связь с формированием психосоматического симптома. На клиническом примере показано влияние трансмиссионного объекта на появление психосоматического симптома в 4 поколении. Показана роль идентификации в формировании трансмиссионного объекта.

Ключевые слова: трансгенерационная передача, трансмиссионный объект, тело, психосоматический симптом, горе, травма, идентификация.

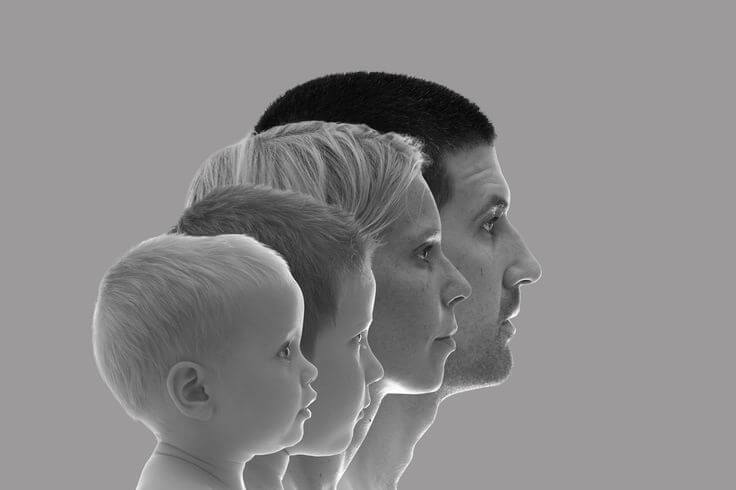

Передача информации о жизни предыдущих поколений является необходимым условием для развития психики нового поколения, для обеспечения связи между поколениями, а также для создания временного, исторического контекста событий, когда прошлое называется прошлым, свершившимся до появления на свет нового поколения, а настоящее и будущее предполагает совместное проживание нескольких поколений.

Е.Granjion (1989) и А. Mijola, (2004) предлагают различать межпоколенческую и транспоколенческую передачу, при которой к межпоколенческой относится передача символизированного, хорошо осмысленного опыта, который доступен для усвоения последующим поколением и является питательной средой для его психики. К транспоколенческой (трансгенерационной) относится информация, которая деструктивно влияет на развивающуюся психику за счет либо рассогласования вербального и невербального компонента рассказа, либо за счет отсутствующего рассказа, но с указанием на секрет (с созданием ощущения секрета). В таких ситуациях речь чаще всего идет о пережитом предыдущими поколениями травматическом опыте.

Ценности предшествующих поколений являются питательной средой для формирования психики последующих поколений. Конечно, это утверждение справедливо, когда речь идет о хорошо символизированной, доступной вербальному уровню, информации. Однако, сложно представить себе хотя бы одно поколение, не имевшее серьезного травматического опыта в своей истории. Исходя из того обстоятельства, что передача информации — аффективной, сенсомоторной, образной — начинается с началом жизни человека во взаимодействии с матерью или заботящимся лицом и обеспечивает формирование его внутренних объектов, можно думать о том, что травматический, не символизированный опыт, также передается новому поколению, начиная с младенчества и на протяжении всего периода взросления.

Травматические события, пережитые предшествующими поколениями, никогда не бывают полностью известны последующим поколениям, особенно, если речь идет о событиях, связанных с драматическими переживаниями, включающими опыт запредельного по интенсивности стыда, ужаса, беспомощности, вины, горя и других тяжелых аффектов, сопровождающих травматический опыт. Какие-то фрагменты этих историй так или иначе передаются в семейных рассказах, однако эти фрагменты обычно лишены эмоциональной окраски и вплетены в какую-либо из семейных историй как малозначительный факт. Большая же часть этих историй не обсуждается, и последующие поколения достраивают эти истории сообразно своим фантазиям или не достраивают их вовсе, но, как было отмечено многими исследователями, в какой-то момент своей жизни начинают повторять в какой-либо форме различные аспекты семейной драмы. Кроме того, эти события, поскольку они не могут быть переработаны психически, не могут получить статус прошлого. Такая невозможность ментальной переработки опыта создает у переживших эти события эффект жизни в «2-х измерениях», когда прошлое и настоящее невозможно отличить друг от друга (Болебер, 2010).

Кроме того, данные литературы и наш клинический опыт позволяют говорить о том, что неосознаваемая идентификация с аспектами члена семьи из предшествующего поколения способствует созданию внутри психики представителей последующего поколения так называемого трансмиссионного объекта, который содержит отщепленные и несимволизированные части опыта этого члена семьи, и передается из поколения в поколение в практически неизменном виде. Трансмиссионнный объект интактен в силу отсутствия символизации, вследствие чего его влияние на представителей последующих поколений является деструктивным для их психического функционирования.

Одним из авторов, уделяющих большое внимание трансгенерационной передаче, является Жак Хассун, написавший книгу «Les contrebandiers de la mÈmoire» (Hassoun, 1994). В этой работе автор говорит: «Когда традиционное общество проецируется в современность, этот процесс вызывает у людей ощущение нестабильности, которое они пытаются преодолеть переживанием причастности к истокам своего рода и к исконным корням. Именно в такие периоды у людей возникает потребность знать, откуда они родом, куда они движутся, и что о них говорят, чтобы иметь возможность как-то соотноситься друг с другом. «Кто Вы по происхождению? (То есть, какой Вы культуры, национальности, религии, из какого Вы региона, страны и т.д.). Каким образом это происхождение транслируется через вас? Это те критически значимые вопросы, которые задает себе общество, переживающее кризис, или мультикультуральное общество. Эти вопросы обычно задаются членами общества в ожидании изменений, переживаемых этими обществами.» … Успешная передача опыта последующим поколениям предоставляет новым их обладателям свободу и создает основу, которая позволяет им отказаться от прошлого с тем, чтобы снова встретиться с ним в обновленной форме» (Hassoun, p.17). Когда дети прислушиваются к своим родителям, рассказывающим им не только о прошлой, но также и о своей повседневной жизни, перипетии их собственного существования оказываются менее болезненными. Согласно Хассуну, дети иммигрантов рождаются иностранцами даже в той стране, в которой они появились на свет. Например, родители этих детей живут в соответствии со своими старыми идеалами и моделями (например, патриархальными), в рамках которых старейший член семьи является самым могущественным и бесспорным авторитетом. Но в повседневной жизни эти самые идеалы и модели могут быть запрещены, а родители могут находиться в униженном положении. Результат абсолютно противоречивый: например, старейшина настаивает на использовании чадры, но правительство страны, в которой он живет, запрещает это. В результате, то, что транслирует старейшина, не может быть интегрировано в реальную жизнь, и текущее существование семьи становится дисгармоничным. Этот диссонанс вызывает своего рода разрыв идентичности, который может иметь психосоматическое выражение главным образом в ситуациях, когда речь идет о трауре.

Потомки жертв и палачей или те люди, чье происхождение является тайной или претерпело существенные искажения, не обозначенные словами, переживают свой нескончаемый траур телесно (Hassoun, p. 34). Когда смерти не принимаются, а действительность не распознаётся, этих людей постигает судьба плохо похороненных мертвых тел, которые могут «возвращаться»: как фантом, как несчастный случай, как телесное супер-Эго (понятие М. Сами Али[1], Sami Ali 1991) или как боль, которая не исчезает.

Процесс горевания связан не только с людьми. Существует также траур по языку. Человек, отделенный от своего родного языка «… страдает от некоего разрыва собственного существования, а также от стремления превращать свой язык во внешние знаки отличия, такие как нанесенная на кожу татуировка того, от кого невозможно отказаться…», как если бы он хотел оставаться современником своих предков (Hassoun, p. 73). То, что автор называет разрывом собственного существования человека, является типичным латентным переживанием, сопровождающим хроническую соматическую патологию, которая обычно квалифицируется как «психосоматическая».

Хассун также говорит о трансгенерационной «передаче как отсутствии» чего-то (Hassoun, p. 46). Он определяет это как боль, переживаемую теми, кто принес в жертву верность своим корням, чтобы приспособиться к Государству, которое не приемлет эти корни. Государство не беспокоится о том, что субъект отказывается от своей этнической принадлежности, поскольку рассматривает ее как всего лишь документы субъекта о натурализации. В таких случаях трансмиссионным объектом будет отсутствие интеграции или гражданства, которое оборачивается опухолями, умолчаниями, недоумениями, секретами, короче говоря, пробелами в идентичности, которые будут заполняться различными патологиями в будущих поколениях. Такие страдания Хассун назвал «генеалогическим тупиком».

Трудность облечения в слова всего того, что зашифровано, или что отделилось от остальных психических ассоциаций (и, следовательно, не может быть интегрировано), не позволяет найти язык или поле для надписи.

В этом случае, согласно данному автору, передача опыта прошлых поколений может быть реализована только как «контрабанда», то есть как какая-то музыка, колыбельная или мелодия, благочестивая или ритуальная молитва. Сделав еще один шаг в наших наблюдениях, мы обнаружим, что все те, кто ввез контрабандой такие «объекты», сами превращаются (подобно окаменевшим лесам или окаменелостям) в материальное воплощение требований супер-эго[2]. Невозможность осуществления творческого акта, необходимого для интеграции измерений прошлого опыта, отделенных отрицанием, секретами, всем тем, что не было оплакано, или тем, что остается невыносимым, лишает субъекта возможности встроить себя в личную генеалогию, которая придает ему внутреннюю согласованность.

Именно тогда, когда семейные болезни, наследственность, операции, инвалидности и даже отдельные органы выходят на первый план в семейной истории, они становятся маркерами родовых истоков или идентичности, призванными заполнить пустующие места в генеалогическом древе.

Фрагментами трансмиссионного объекта могут стать части тела предков. Также фрагментом этого объекта может быть какой-либо элемент травматического происшествия: вода, огонь, грибок, масло, свинец, камень, короче говоря, любой предмет, которому судьбой было уготовано стать «маркером трансгенерационной передачи». Так, в фантастическом сериале «Супермен» после разрушения родной планеты, криптонит лишает Супермена[3] силы, травмирует его и вызывает изменения при контакте с зеленым или красным камнем.

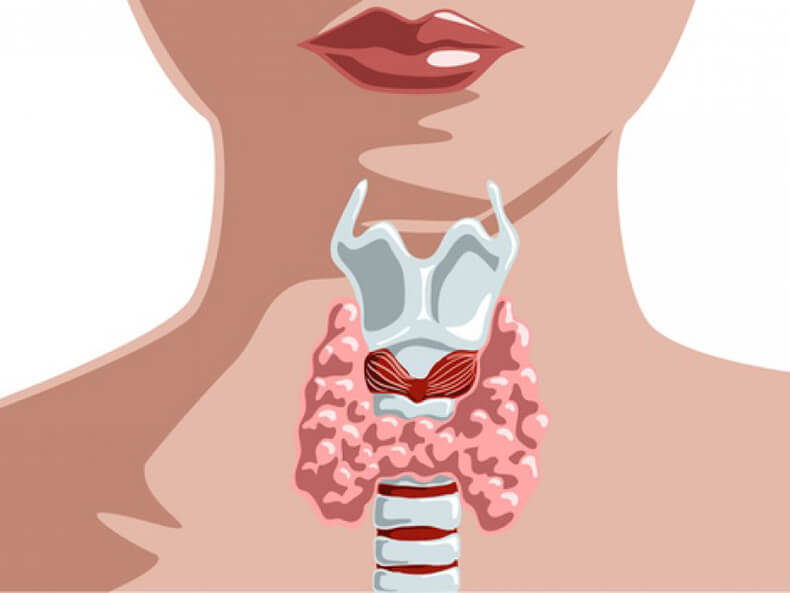

Органы и болезни могут быть телесными мишенями, обеспечивающими передачу трансмиссионного объекта. Без истории и слов, трансгенерационная передача осуществляется через органы, или неоплазии в них (которые метастазируют или провоцируют воспаление лимфатических узлов) или через ассоциации (подобные тем, которые возникли при описании ревматической лихорадки, как «облизывающей суставы и кусающей сердце»)[4].

Точно так же разрушительные аспекты трансгенерационной передачи могут распространяться и/или вызывать необратимые повреждения жизненно важных органов у потомков. Дж. Гуир, утверждает, что «надпись на теле определенно воспроизводит историю тела другого …» (Guir, 1984).

Поврежденный орган «функционирует как украденный орган и пытается получать удовольствие так, как если бы он принадлежал другому. Это воображаемый трансплантат, вынужденная имплантация которого вызывает повреждение …» (Guir, pp. 117-118). Это похоже на место доступа к удовольствию тела другого. «Стремление видеть, дышать и переваривать, используя глаза, легкие и пищеварительный тракт своего родственника, провоцирует патологию рассматриваемых органов. Таким образом, субъект, которого коснулось психосоматическое нарушение, живет с частью тела другого. Это похоже на воображаемый привой органа».

В работе «Печаль и меланхолия» Фрейд, говоря о деградации Я при меланхолии, приводит свою знаменитую фразу: «Тень объекта падает на Я» (Freud, 1917). Это же мы можем видеть в психосоматическом варианте данной фразы: «Тень объекта падает на кожу», что иллюстрирует следующий случай:

Монике 34 года, и с 15 лет у нее псориаз. Ее двое детей в возрасте 8 и 10 лет унаследовали болезнь и тоже страдают от псориаза. Пациентка говорит: «Меня зовут Моникой из-за тетки, сестры моего отца, которая оставила двух дочерей. Тете потребовалось переливание. У отца Моники была неподходящая для его сестры кровь, и тетя умерла при переливании ей его крови. Один из братьев отца сказал ему, что тот убил ее своей кровью. После этого происшествия мои дедушка и бабушка прозвали отца «перуанцем», потому что в окрестностях жил мясник перуанского происхождения, который ударил ножом свою жену. У моего отца был младший брат, которого в детстве забил до смерти мул, а еще один его брат умер от слабительного, из-за которого заболел. Мой отец – единственный выживший Лопес Миранда».

Пациентка, о которой идет речь, была единственной дочерью «перуанца», — он дал ей имя своей умершей сестры Моники. Кроме того, он купил землю в глубинке, где похоронил сестру и всех своих родственников, когда те умерли; он словно следовал созданному им культу мертвых, возможно, из-за своей вины в «убийстве» (в фантазии семьи) той сестры, которой досталась его кровь. Его дочь Моника обнаружила у себя псориаз и вела себя так, как если бы болезнь свидетельствовала о ее заразной и общей идентичности. «Чем больше я узнаю людей с псориазом, тем больше я чувствую: мы, пациенты с псориазом, должны помогать друг другу. Я не рада тому, что у моих детей псориаз, но … думаю, мальчики мне сочувствуют». Так Моника унаследовала болезнь, которая дала ей суррогатную идентичность. В ее имени мы можем видеть «тень объекта», неоплаканного отцом, а именно, тети. Поскольку тетя, назначившая его убийцей (перуанцем), умерла, ее имя – Моника, не позволяло пациентке в полной мере чувствовать себя живой и в безопасности. Псориазные знаки отличия позволили ей думать о себе как о члене новой, псориатической семьи – гаранта защиты и солидарности. Перенося те же знаки отличия на собственное тело, ее дети репрезентировали не только свою мать, но также и падение тени объекта, представлявшего ее тетю или какого-то другого умершего члена семьи, на кожу.

Пример, использованный Ж. Лаканом для объяснения работы Супер-эго, является парадигмой рассматриваемого нами вопроса. Лакан приводит пример пациента, воспитанного в мусульманской традиции, но затем отказавшегося от Корана и страдавшего рядом симптомов, затрагивавших его руку. Предыдущий аналитик этого пациента интерпретировал гипотетическую связь между этими симптомами и желаниями, связанными с инфантильной мастурбацией и последующим наказанием за эти желания. Однако эта интерпретация не была успешной. Основание его симптомов было, по сути, связано с его Супер-эго и транслировалось через понятие закона. В детстве этот человек участвовал в общественных волнениях, в ходе которых его отец был уволен с занимаемой государственной должности; в то время он услышал от людей, что его отец был вором и что ему до́лжно отрезать руку (Lacan,1954)

Как известно, исламский закон носит тоталитарный характер, судебный и религиозный аспекты которого не могут быть разделены. В самом деле, именно этот закон гласит, что вору до́лжно отрубать руку, и именно это положение проявилось в симптомах пациента. Фрейд говорит, что «от Я-идеала важный путь ведет к пониманию психологии масс. Этот идеал, помимо индивидуального, имеет и социальный компонент, он также является общим идеалом семьи, класса или нации» (Freud, 1914, p. 101) .

«Нормативные идеалы, которые пациенты выстраивают внутри себя, функционируют как письменные коды или матрицы, о которых говорил Лакан применительно к животным. Однако, в отличие от животных, у человека эти идеалы служат не для выживания вида, а используются при ведении дел, определяют характер, манеру есть, порядок вступления в брак и любую другую структуру внутри семейного клана». Человек рождается «мертвым» в той мере, в какой это касается вечной жизни семейной идеологии, потому что он сам важен не как субъект, а, скорее, как связующее звено в «семейной плазме», которая будет жить после него.

Таким образом, любое проявление его субъективности порождает бессознательное чувство вины, которое появляется под видом потребности в наказании или страдании» (Ulnik, 1993, 2007). Идеология клана действует как категорический императив, т.е. как императив, предписывающий что-то, что как бы является чем-то хорошим само по себе, каким бы ни был исход. При этом пациент получает свое наказание так же, как получает его осужденный в рассказе Ф.Кафки «Исправительная колония».

Трансгенерационная передача иногда связана с фальсификацией личности, скрывающей преступление. Таков случай пациента, больного псориазом.

Пациент – анестезиолог, дед которого был бизнесменом из провинции. Его фамилия была хорошо известна и означала важность, богатство и почет. У этого деда был незаконнорожденный ребенок от горничной, работавшей в его доме. Поскольку он не хотел признавать ребенка, горничная, уволенная из-за наступившей беременности, решила оставить новорожденного, подбросив его к дверям дома работодателя с запиской, объясняющей произошедшее. Найдя ребенка и записку, бизнесмен решил утаить действительную историю и усыновил ребенка, как если бы тот был не был его сыном. Много лет спустя, этот сын воспользовался своей почетной фамилией, чтобы занять деньги на рискованное предприятие и, в итоге, обманул всех тех, кто инвестировал и верил в него, скомпрометировав таким образом имя и репутацию семьи и разбазарив состояние. Женившись, он родил двух сыновей: один из них оказался мошенником и был вынужден эмигрировать из страны, чтобы избежать правосудия, а другой, назовем его D., является рассматриваемым нами пациентом, анестезиологом, срок пребывания которого в стране подходит к концу. D. жалуется, что Ассоциация анестезиологов не признает его пребывание достаточным основанием для выдачи ему диплома, и поэтому он должен найти независимых специалистов, которые аттестуют его работу, чтобы он имел возможность зарабатывать.

Как мы видим, и в этом случае тоже есть отец, бизнесмен, который не признаёт своего сына. Усыновив, он как бы обманул его, поскольку фальсифицировал его истинное происхождение. Всё то, что было сокрыто от этого сына, возвращается в мстительной форме, когда он «пятнает» имя семьи, портит репутацию и растрачивает состояние, которое у них было. Один из его детей становится, в итоге, мошенником, тогда как кожу другого «пятнает» болезнь, а сам он изо всех сил старается получить признание в качестве профессионала. Тем временем он зарабатывает под именем кого-то другого. В данном случае, отвержение матерью (пусть даже оформленное юридически) и история, фальсифицированная отцом, затрудняют наследование, которое подразумевает непризнание происхождения. Это приводит к ряду проблем, которые можно рассматривать как перекладывание на будущие поколения последствий травматической ситуации, которая не была ни переработана, ни признана. У сына и у одного из внуков существуют проблемы с правосудием, другой внук (который утверждает, что не чувствует себя профессионально признанным) страдает от кожной болезни, которая метит его и вызывает чувство унижения. Так или иначе, всё то, что поколение скрывало и отрицало, возвращается в последующих поколениях как болезнь или как требование признания.

Психоаналитические исследования последних десятилетий убедительно показывают возможности передачи трансгенерационного опыта с самого начала жизни ребенка в его взаимодействиях с заботящимся окружением. Так Г.Амон (2001) отмечал, что наряду с сознательным поведением матери по отношению к ребенку, стилем ее физического контакта, ухода и обращения, решающее значение для развития Я ребенка имеют прежде всего и ее неосознанные фантазии. Д.Анзье, указывал на то, что бессознательные фантазии скорее представляют межличностную реальность, и не должны пониматься, как часто предполагается, в качестве индивидуально-психологических процессов par exellence. Они обозначают движение и рамки артикуляции развития Я, и определяют протяженность и степень дифференцированности «игрового поля» симбиоза (Анзье, 2011).

С.Лебовиси (2007), исследуя типы взаимодействия родителей с ребенком, выделил следующие:

— поведенческое взаимодействие, которое обеспечивает передачу как символизированного, так и несимволизированного опыта;

— аффективное взаимодействие, в результате которого, при аффективном сбое у родителей, передаваемая ими информация обеспечивает ощущение спутанности у ребенка;

— фантазматическое взаимодействие, происходящее на самом глубоком уровне, когда фантазматические проекции родителя, имеющие корни в его детстве, проецируются на ребенка.

Исходя из того обстоятельства, что трансмиссионным объектом становится только несимволизированный опыт предшествующих поколений, можно думать, что нарушение способности к символизации в результате травматического опыта и является условием формирования трансмиссионного объекта, передающегося последующим поколениям. С.Тиссерсон (Tisseronя, 2007), исследуя способы передачи травматического опыта, выделяет три вида символизации опыта (аффективно-сенсомоторная, образная и вербальная символизация) и предполагает, что нарушение в любом виде символизации приводит к психическим нарушениям, искажающим взаимодействие между поколениями.

Энчароф (Ancharoff, et all, 1998) выделяет следующие способы передачи травматического опыта:

— Молчание, которое может передавать травматичные послания также, как и слова, травматичный опыт становится секретом, наличие которого начинает оказывать свое действие на последующее поколение.

— Сверхоткрытость — когда травматический опыт передается со всеми деталями, которые поражают воображение слушаещего. (В практике одного из авторов этой статьи был пациент, которому вместо сказок на ночь, рассказывали истории о жизни на оккупированных территориях во время войны.)

— Дети, сталкиваясь с непредсказуемыми посттравматическими реакциями взрослых, вынуждены, вследствие своей зависимости, развивать дополнительные паттерны подстройки. (На наш взгляд, в качестве таких подстроек могут выступать следующие феномены: парентализация, когда ребенок вынужден принять на себя родительскую роль, формирование «ложного Я» (Винникотт, 2002), идентификация с агрессором (Фрейд, 1999).

Исследователи, интересующиеся этой проблемой, сходятся во мнении, что основную роль в усвоении трансгенерационного материала играют различные формы индентификации как основного механизма, обеспечивающего развитие психического. К настоящему времени описано большое количество различных способов идентификации, каждый из которых оказывает патологическое влияние на формирование Я и, соответственно, на способ обращения с внешней и внутренней реальностью. Перечислим некоторые из них:

— Радиоактивная идентификация – как если бы ужасные события реальности, от которых невозможно психически защититься, переходят от одного поколения к другому без трансформации и смягчения их деструктивных аффектов. Эта идентификация несет непредставимые аспекты переживаний события, которые укореняются в индивиде (Gampel, 1995).

— Эндокриптическая идентификация – лакуна, формирующаяся в Я, которая подвергается передаче. Человек оказывается идентифицированным с инкопрорированным объектом, который не может пережить горе, что связано одновременно с ценностью утраченного идеального объекта и с существованием касающегося человека постыдного секрета в отношении этого объекта. Функцией этого инкорпорированного объекта является поддержание равновесия, предшествовавшего потере. Непережитое горе образует лакуну, которая и передается от бессознательного родителя к бессознательному ребенка. В данном случае патологической является невысказаность (Abraham, Torok, 1994, Торок, 2005).

— Идентификация с предком, которого ребенок не знал, но который был объектом восхищения или, напротив, стыда и боли матери. Через вербальные и невербальные сообщения, мать передает эту модель для идентификации (Eigeur, 2005).

— Проективная идентификация (М.Кляйн с соавт., 2001), когда заботящийся взрослый ведет себя таким образом, что ребенок начинает испытывать те чувства, которые не может пережить тот, кто заботится о ребенке.

— Идентификация по типу вложения (Волкан, 2012) и близкое к ней понятие семейного мандата, предложенное С. Лебовиси (Lebovici, Soule, 2007). Под семейным мандатом понимается приписывание ребенку тех или иных функций, которые он должен будет исполнять на протяжении своей жизни. Это может быть, например, замена умершего ребенка, как это было в случае с В. Ван Гогом, избавление от родового проклятья, и т. п.

— Телескопическая идентификация, когда ребенок настолько идентифицируется со страданиями родителя или умершего родственника, что начинает чувствовать его жизнь как собственную, проживая одновременно две жизни (Faimberg, 1993).

В.Болебер (2010), рассуждая о трансгенерационной передаче внутри семьи, описывает специфическую нарциссическую фиксацию в отношениях поколений, когда представитель последующего поколения дегуманизируется (функционализируется) для контейнирования непереносимых аффектов предшествующего или идущего перед родительским поколения.

Кроме того, указанные типы идентификаций способствуют невозможности формирования устойчивой границы Я не только у младшего поколения, но и внутри семьи в целом, не говоря уже о том, что растущий ребенок не в состоянии из-за таких идентификаций осознать разницу поколений и зачастую занимает родительскую позицию по отношению к собственным родителям, особенно к тому члену семьи, который является носителем трансгенерационной информации. Вполне вероятно, что такие идентификации лежат в основе механизма парентализации, типичного для многих форм заболеваний архаичного Я.

Вместе с тем, очевидно, что любая из перечисленных форм идентификации будет обеспечивать диффузию идентичности и нарушения в формировании Супер-эго, как это многократно описано в исследованиях, посвященных феномену трансгенерационной передачи (Пайнз, 1997, Болебер, 2010, Бузормени-Надь,1980), в частности, за счет формирования Я-Идеала и жесткой системы моральных норм.

Кроме того, проведенные исследования В. Болебер (2010), свидетельствуют о том, что третье поколение является последним в передаче трансмиссионного объекта, благодаря действию механизмов памяти. В третьем поколении автор отмечает те же специфические конструкты, которые несло в своей психике второе поколение, только в значительно более мягкой форме. С этими рассуждениями согласуются данные, которые приводит Фламанд (Flamand, 2001), о том, что требуется как минимум 2 поколения, для интеграции травмы. Однако, на наш взгляд, трансмиссионный объект не исчезает и действие его не смягчается, а просто видоизменяется таким образом, что его сложно увидеть, не зная историю семьи на протяжении более, чем трех поколений.

Наше предположение основывается на том обстоятельстве, что даже когда в памяти одного из последующих поколений стирается информация о давно произошедшей трагедии, способы взаимодействия с реальностью и обработки информации, типичные для травмированного человека, посредством идентификации передаются следующему поколению. В частности, наше предположение основывается на работе Тиссерсона (Tisserson, 2007) , показавшего, что типичное для травмированного человека умалчивание травматичного опыта, проявляется в последующих поколениях как склонность к созданию секретов без необходимости.

В этой связи можно сделать предположение, что в зависимости от удаленности поколения от предка, пережившего трагедию, будут актуальны различные аспекты трансмиссионного объекта. Вероятно, пока живы свидетели катастрофы и иноформация о трагических событиях доступна последующему поколению не только из семейных источников, это поколение будет характеризоваться диффузией идентичности и проницаемостью границ Я, искажениями со стороны Супер-Эго в виде установления Я-Идеала (Фрейд, 1923). Можно думать, что аспекты трансмиссионного объекта, усвоенные с помощью идентификаций у этого поколения, будут активнее всего проявляться в патологии аффективной сферы и реализовываться в поведении. Кроме того, по мнению некоторых исследователей (Вернер, 1991), важным является то обстоятельство, что аффективная слепота заботящегося объекта – это характерно для людей, переживших психическую травму (Кристал, 1978, 1988), и их детей (Op de Velde, 1998, Mohler, Rech, Crepka, 2001) – обеспечивает неполную интеграцию соматического Я в сферу Я. Вполне вероятно, именно этот феномен описывали М.Сперлинг (Sperling, 1949), Г.Амон (2001) и М.Хирш (2017), когда говорили о «психосоматической матери», под которой понимется мать психосоматичекого пациента, характеризующаяся отсутствием понимания границ, интрузивная, алекситимичная, чрезмерно озабоченная телесным функционированием своего ребенка и слепая к его психическим переживаниям. Таким образом, нельзя исключить, что в третьем поколении трансмиссионный объект может быть проявлен и нарушениями в психосоматическом функционировании. Из небольшого приведенного ниже примера можно видеть работу трансмиссионного объекта в третьем поколении с точки зрения его влияния на функционирование тела.

Пациентка Евгения, 26 лет. Обратилась за помощью в связи с паническими атаками, гипергидрозом, головокружением и липотимическими обмороками. Ее семья в эпоху революции жила в деревне, была достаточно зажиточной, и в период раскулачивания ее деда, главу семьи, расстреляли чекисты. Это происходило на глазах ее бабушки – матери ее матери. История взросления Евгении наполена эпизодами домашнего насилия со стороны матери, которую Евгения описывает как холодную, равнодушную и властную женщину, не выносящую автономии дочери. Историю семьи Евгения знала со слов матери, часто рассказывавшей о жестоких и глумливых чекистах, о беспомощности деда, не сумевшего избежать расстрела. Она часто рассказывала о том, как мать глумилась над ней, и однажды ей пришла в голову мысль о том, что мать ведет себя по отношению к ней так же, как чекисты вели себя по отношению к деду перед тем, как его расстреляли. Попытки обозначить ее детское горе, связанное с отсутствием хорошей, заботящейся матери, не приносили никакого результата, она просто отказывалась понимать сказанное, отрицая наличие горя в своей жизни. Ключевой в ее терапии стала сессия, когда она, рассказывая в очередной раз о своем деде, упомянула о бабушке, на глазах которой произошла катастрофа. Евгения рассказывала о том, что бабушка видела все, что происходило, но должна была сдерживать свои чувства, так как боялась, что на нее обратят внимание и расстреляют вместе с дедом, и дети останутся сиротами. Слова о том, сколько бабушке потребовалось сил, чтобы сдержать свой страх перед чекистами и горе, были услышаны пациенткой. Последовавшая за этим проработка ее идентификации с переполненной застывшим горем бабушкой помогла Евгении отделить бабушкино горе от собственного. В результате такой дифференциации у нее появилась возможность избавиться от большинства беспокоящих ее соматических симптомов, функцией которых было блокирование ее собственного процесса горевания.

Вместе с тем, невозможность формирования умения горевать, а также обращаться с тяжелыми аффектами, присущими трансмиссионному объекту, предполагает наличие в структуре психики некоего образования, которое будет обеспечивать функционирование этого объекта и создавать питательную среду для усвоения его последующими поколениями. Описанный В.Зиминым «безразличный объект» (Зимин, 2017), под которым автор понимает особый внутренний объект, характеризующийся постоянным присутствием при отсутствии эмоциональной связи со страдающим субъектом, может быть сформирован при переживании как антропогенной, так и природной катастрофы. Имеется в виду такой объект, который исключает раскаяние по поводу причиненного вреда субъекту (природа не будет сожалеть о землятресении, политики, допустившие геноцид, не будут раскаиваться). Такой объект, с одной стороны, может и сам по себе являться трансмиссионным объектом, а с другой стороны, на наш взгляд, именно присутствие такого объекта создает условия для отутствия дифференциации Я от индивидуального трансмиссионного объекта.

КЛИНИЧЕСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

История семьи

Мама Яны, Марина, знала, что атопический дерматит является психосоматическим заболеванием, кроме того, врач-дерматолог, наблюдающий ее дочь, объяснил ей, что психомоматический симптом дочери может быть следствием искажений в ее взаимоотношениях с ребенком. Она решила пройти интервью для того, чтобы понять, что же не так в ее отношениях с дочерью. Решение пройти интервью также было обусловлено тем, что медикаментозное лечение Яны не приносило видимых результатов, несмотря на то, что ребенка лечили хорошие специалисты.

Марина – 35-летняя женщина, по специальности компзитор, которая производила впечатление подростка. Она приезжала на интервью на самокате, с которым не могла расстаться, этот самокат она приносила с собой в терапевтический кабинет и ставила его так, чтобы он был в поле зрения терапевта и ее собственном. Создавалось впечатление, что самокат – важная ее часть. Рассказ Марины о себе достаточно диффузен, наполнен перечислением горестных событий, однако она сохраняет деловой тон, чтобы «как-то повлиять на Янин дерматит». Основной темой рассказа является ее переживание сепарации и отношения с отвергающей и одновременно вторгающейся матерью. Марина в детстве сама болела атопическим дерматитом и имела проблемы с лишним весом. Однако, по свидетельству врача, наблюдавшего ее в детстве, ее атопический дерматит скорее был неким семейным мифом, нежели реальностью, но Марина упорно держится за этот миф, настаивая на том, что атопический дерматит – наследственное заболевание. Такое утверждение, с одной стороны, противоречит ее заявлению о том, будто она понимает, что атопический дерматит является психосоматическим заболеванием, а с другой стороны, указывает на возможность влияния трансгенерационных факторов как формы психической наследственности на появление этого нарушения здоровья ее дочери.

Марина – младшая сестра, ее брат (старше нее на 10 лет) был сложным ребенком, с которым родители не могли построить удовлетворительные отношения, и отец настоял, чтобы его отослали учиться в Суворовское училище, когда Марина была совсем маленькой. Матери не удалось отстоять свое желание оставить сына в семье. (Сейчас этот сын живет отдельно, несмотря на имеющуюся специальность не работает, так как болен алкоголизмом, мать содержит его втайне от своего мужа). Марине было 5 лет, когда ее брата отослали в училище. В это же время у ее матери развился анафилактический шок, и долгое время оставалось неясным выживет она или нет. Марину водили навещать больную маму, но никто не говорил, насколько серьезна эта ситуация. Вопросы о чувствах Марины в этот период удивили ее, она сказала, что ничего особенного тогда не чувствовала. Описывая свои отношения с матерью, Марина говорит о том, что понимания и теплого контакта между ними не было, хотя мать старалась сделать для Марины многое. Однако относительно этих стараний у Марины больше вопросов, чем ответов, так как у нее всегда оставалось впечатление, что то, что делает мать, больше важно для самой матери, чем для Марины. Марина говорила о том, что всю жизнь ищет телых отношений с женщиной, в которых она могла бы почувствовать заботу. В подростковом возрасте она находит такую женщину, которая является ее учительницей по музыкальной композиции. Она называет эту женщину «моя музыкальная мама». Марина подерживала с ней связь в течение долгого времени, однако эта связь ослабла, когда Марина была беременна Яной. Когда Марина захотела восстановить эту связь, у нее долгое время ничего не получалось, так как учительница не отвечала на ее телефонные звоки. Спустя некоторое время Марина случайно узнала от общих знакомых, что учительница умерла, и ее похоронили, не поставив Марину в известность, хотя о ее теплых и близких отношениях с этой женщиной хорошо знали ее друзья и коллеги. Стоит отметить, что вопросы о том, что чувствовала Марина, когда узнала о смерти своей «музыкальной мамы», повергли ее в недоумение. Предположение интервьюера о том, что для нее, возможно, это было большим горем, удивило ее и заставило задуматься. Марина неожиданно сказала, что Янин дерматит появился спустя небольшое время после этого события. Стало ясно, что бессознательно Марина увязывает соприкосновение с потерей и нарушения здоровья кожи своей дочери, однако в рамках интервью глубоко исследовать этот вопрос не представлялось возможным. Важно отметить, что на следующую встречу, которая состоялась через неделю, Марина пришла заплаканная и сказала, что не понимает, почему она всю неделю плачет.

Брак, в котором родилась Яна, – второй брак Марины. Описывая развод с первым мужем, Марина говорила о том, что после развода ее долгое время преследовало ощущение умирания, а нынешнего мужа она оценивает как источник жизни, расставание с которым невозможно. Оценивая свои отношения с Яной, Марина говорила о том, что Янин дерматит является причиной ее постоянного беспойства. Вместе с тем создавалось впечатление, что дерматит является единственным явлением, разделяющим Яну и Марину. Во всех остальных областях взаимодействия Марина, начиная говорить о Яне, переходила на рассказы о собственной жизни и собственных переживаниях, оставляя неясным вопрос, где же заканчиваются переживания, относящиеся к Яне, а где начиаются ее собственные. Тот же феномен работал и в обратную сторону – начиная говорить о себе, Марина продолжала описывать переживания своей матери. Когда мы стали исследовать ее отношения с Яной, выяснилось, что Яна начинает сильно раздражать Марину, когда хочет чего-либо отличного от того, что хочет Марина – неважно, что это за желание, главное, что оно отличается от желаний Марины.

Кроме того, важно отметить, что обозначенный в ходе интервью феномен горя, и переживания Марины, последовавшие за этим, позволили ей несколько изменить характер телесного взаимодействия со своей дочерью. Исходно Марина говорила о том, что старается поддерживать с дочкой телесный контакт, однако когда ей был задан вопрос о том, что же она чувствует, обнимая дочь, Марина затруднялась ответить. В период прохождения интервью (было проведено 5 встреч), Марина смогла услышать слова Яны: «Ты не так меня обнимаешь!», и постаралась обнять ее «как-то по-другому, как человека, которого очень любишь». Результатом этих объятий стало большое удовольствие Яны и, к удивлению Марины, побледнение пятен дерматита.

Обследование пятилетней Яны, а также наблюдение за ее взаимодействием с матерью показали, что девочка, проходящая эдипальную фазу своего развития, активно осваивает и перерабатывает весь комплекс переживаний, фантазий, эмоций, идентификаций, который специфичен для этого этапа. В рисунках видно ее движение в сторону идентификации с матерью, осознание разницы полов и фантазию о первосцене, фантазию о содержимом материнского тела. Одновременно с этим существует и нормальное для этого этапа регрессивное движение в сторону повторного слияния с матерью, фантазия о возвращении в материнское тело. Однако взаимодействие с матерью отражает скорее второй аспект – потребность в полном слиянии, растворении, проникновении в материнское тело. И это движение полностью разделяется и поддерживается матерью. Взаимодействие с ней строится таким образом, что девочка либо выкинута из отношений, и тогда она становится гиперактивной, возбужденной, не находящей себе места (когда возбуждение достигает своего предела, она просит мать чесать воспаленные места на коже), либо она «сливается» с матерью – ползает по ней, прижимается, пытается просунуть голову между ног, взаимодействует с интервьюером через мать. Можно предположить, что ребенок не получает помощи в освоении и символизации отношений, которые можно определить как оппозицию «вместе-отдельно», «близость-дистанция», что подобная оппозиция не простроена и в психике матери. Сепарационные проблемы преобладают и у матери и у дочери, осложняя для Яны прохождение эдиповой фазы.

Таким образом, можно видеть, что Марина представляет собой типичную психосоматическую мать – с диффузной идентичностью, алекситимичную, интрузивную и отвергающую одновременно, имеющую слабое представление о границах, с нарушениями в области телесного контакта.

Знакомство с некоторыми членами генетической семьи Марины позволило сделать предположение, что патология горя является симптомом, типичным для нескольких поколений этой семьи.

Вот краткая история: Прабабушка Яны (назовем ее Анна) принадлежала к народности, проживавшей на Юге страны и подвергшейся депортации в период сталинских репрессий. Рассказы о депортации, изобилующие фактологическими подробностями, обычно предварял рассказ о старшей сестре Анны, у которой было имя, типичное для этой нации, но для удобства общения с русскоязычными людьми она называла себя Яна (назовем ее Яна 1).

История этой Яны такова: мужа Яны 1 репрессировали, и она жила одна, работая врачом в госпитале. По словам Анны, это была очень красивая и гордая женщина, заменившая ей мать, так как, когда Анне было 5 лет в семье произошли трагические события – практически одновременно умирает от туберкулеза отец Анны и Яны 1, и погибает их младшая сестра Юлия. Анна заболевает туберкулезом, и мать отвозит заболевшую дочку к старшей дочери, которой в то время было 17 лет и она уже работала в городе в больнице. Яна 1 выхаживает девочку, и Анна остается жить с ней. Мать Анны умерла спустя 15 лет (по версии более поздних поколений, она умерла от горя, когда в начале войны получила похоронку на старшего сына, брата Яны 1 и Анны). Яна 1 воспитывала Анну как свою дочку, стараясь, чтобы девочка, родившаяся в деревне, могла вести себя, как городская. Надо отметить, что очень большая разница в возрасте (Анна была младше Яны 1 на 12 лет) действительно могла создать условия для развертывания детско-родительских отношений между сестрами. Во время войны Яна 1 продолжала работать врачом и однажды, стерилизуя инструменты, обварилась кипятком. У нее начался сепсис, но она отказалась от ампутации ног, чтобы не портить свою красоту, и умерла от гангрены. То есть, механическое повреждение кожи, произошедшее вследствие несчастного случая, привело к гибели этой женщины, по всей видимости, неспособной к переживанию потери и собственных ограничений в течение последующей жизни. Рассказ об этой Яне, как и следующие за ним рассказы о депортации, были наполнены трагическими переживаниями, которые излагались Анной ровно и безэмоционально. По словам членов семьи, от этих рассказов возникало ощущение, что они слушают литературный рассказ или смотрят кино, не относящееся к их семейнй истории. Вместе с тем, Яна 1 вызывала у Анны восхищение своей твердостью и независимостью, доходящей до абсурда. По словам других членов семьи, Анна вела себя так, как будто она точная копия Яны. Надо отметить, что образ Яны 1 имел большое значение не только для Анны, но и для ее сестры, которая назвала свою дочь Яной в честь Яны 1. Мы не знаем ничего об этой ветви семьи, поэтому не можем учитывать ее в своем анализе, однако сам факт повторения имени кажется нам важным.

Кроме того, важно сказать, что Анна в пожилом возрасте совершенно не могла соприкасаться с заботой об умирающих родственниках и придумывала различные предлоги, чтобы устраниться. Сама она жила долгое время с ощущением своей скорой смерти, пугая и держа в напряжении своих родственников. Умерла она в глубокой старости, в окружении всей семьи.

У Анны есть две дочери, страшая из которых (назовем ее Юлия) имеет естественно-научное образование и занимается изучением процессов в организме человека, приводящих к возникновению смертельного заболевания, младшая (назовем ее Софья) также имеет естественно-научное образование, но работает с врачами, помогая пациентам, пережившим ампутацию какого-либо органа. Старшую из дочерей Анна назвала в честь своей младшей рано умершей сестры (Младшая сестра Анны, Юлия умерла, когда Анне было 5 лет). Отметим также, что практически сразу после смерти этой девочки ее отец заболевает туберкулезом и умирает). О старшей дочери Анны (Юлии) известно, что она эмоционально сдержанная женщина, непомерно жестко ориентированная на социальные нормы, склонная нести на себе бОльшую эмоциональную и социальную нагрузку, чем это необходимо. Она резко протестует против какого-либо обсуждения прошлого семьи, что позволяет предположить привычное использование ею достаточно энергоемких психологических защит для удержания аффектов и наличие «ложного Я» (Винникотт, 2002). О младшей дочери Анны (Софья – мать Марины) известно, что в молодости, но уже будучи матерью, она продолжительное время находилась между жизнью и смертью, в связи с анафилактическим шоком, развившемя после того, как ей пришлось под нажимом мужа отправить старшего сына в детское военное училище.

Анна настояла на том, чтобы старшую из внучек (дочь Юлии) назвали в честь ее любимой погибшей сестры. Итак, в семье появляется Яна 2, которая не любит свое имя. В течение всего подросткового периода Яна 2 находилась под впечатлением истории двоюродной бабушки, чьим именем она названа, пытаясь понять, смогла бы она отказаться от жизни, чтобы только не испортить красоту. Яна 2 прошла курс психоаналитического лечения, поэтому сейчас сложно представить, как она функционировала до прохождения этого опыта. В настоящее время Яна 2, врач-дерматолог по специальности, воспринимается как доброжелательный и открытый к контакту человек, однако иногда видны ее трудности с удержанием границ, а также склонность к мазохистическим решениям субъективно сложных ситуаций. Кроме того, важными являются ее реакции на чужое страдание — они могут быть гипертрофированы или же, наоборот, Яна 2 может отрицать явное страдание (как свое, так и чужое) – мы имеем ввиду те взаимодействия, которые не относятся к ее профессиональной деятельности. Кроме того, несмотря на пройденный курс психоаналитического лечения, у Яны 2 также отмечаются признаки диффузии идентичности. Она замужем, у нее есть дети. Когда на свет появилась ее старшая дочь, Яна 2 старалась найти ей имя, никак не созвучное с именем Яна, и назвала ее Ульяной. Сильным разочарованием для нее было то, что в качестве сокращенного имени для ее дочки могло использоваться имя Яна, о чем она совершенно не задумывалась, выбирая имя. Таким образом, в следующем поколении появляется Яна 3. Отметим также, что Яна 3 также болеет атопическим дерматитом. У Яны 2 всегда были прекрасные отношения со своей двоюродной сестрой Мариной (Яна 2 старше на 12 лет), когда Марина была маленькой, Яна 2 проводила много времени с ней, и когда у Марины появляется дочь, Марина называет ее в честь своей сестры Яной. Таким образом, Маринину дочку, больную атопическим дерматитом, мы можем обозначить, как Яну 4.

Обсуждение

Из приведенного рассказа видно, что образ Яны 1 присутствует в 4-х поколениях этой семьи, и мы предполагаем, что его присутствие не ограничивается только наличием имени. Так, можно думать, что аспекты этого образа на уровне психического функционирования проявляются, в первую очередь, в различных затруднениях процесса горевания, а на психосоматическом уровне – появлением нарушений целостности кожи.

При этом, обращает на себя внимание следующий факт: в каждом поколении актуальны различные аспекты этого образа. Рассмотрим эту динамику подробнее. Итак, о самой Яне 1 мы можем судить только по скудным рассказам, но эти рассказы позволяют предполагать, что эта женщина уже является носителем проблем с переживанием горя. Этот вывод можно сделать на основании рассказа о матери Яны 1 и Анны, которая умерла от горя, когда получила известие о смерти своего сына во время войны. Мать, не способная к гореванию, естественно, не сможет передать своим детям умение горевать. Далее, фиксированность Яны на своей внешности может свидетельствовать о доминировании нарциссического сектора психики в ее личностном складе, что также может быть связано с ее нарушенной способностью горевать. Важным на наш взгляд является обстоятельство, скрытое за трагизмом ее смерти – повреждение кожи, приведшее к летальному исходу – когда упоминается гангрена, то все внимание фокусируется именно на ней, а не на ожоге, который инициировал гангрену. На наш взгляд, такое не поддающееся осмыслению действие, как отказ от операции по жизненным показаниям ради сохранения внешней красоты, вызывающее сильные и в некоторых случаях недифференцированные аффекты, вполне может стать одним из аспектов трансмиссионного объекта, участвующего впоследствии в формировании психосоматического симптома.

Далее, думая об Анне, можно предполагать, что ее психическое состояние очень напоминает описание второго поколения в семьях, переживших серьезную травму (Кристал 1988, Пайнз, 1997, Болебер, 2010). Мы видим в ее случае феномен изоляции аффекта в сочетании с подробными рассказами о травмирующих событиях, что, кстати, по мнению Ankharoff (1998), является одним из условий передачи травмы последующим поколениям. Кроме того, важным является то обстоятельство, что Анна представляла Яну 1, как идеал женщины, женщины, которой следует быть. Конечно, у нас нет возможности исследовать психическое пространство Анны, но, вероятнее всего, опираясь на рассказы о ней, можно думать о классической болезни горя, описанной Фрейдом в работе «Горе и меланхолия». Кроме того, важным является наличие рассказов о ней, как о садистичной и властной женщине, держащей в руках всю семью. То есть, можно предполагать, что в этом случае точка фиксации для регрессии к мазохистическому способу разрешения процесса горевания отсутствовала. Отсутствие такой точки фиксации, по мнению К. Смаджа, является патогенным для появления соматизации как способа разрешения процесса горевания в будущем (Смаджа, 2017). Учитывая идентификацию с материнским объектом как одного из важнейших условий развития психики ребенка, можно предполагать, что условие для развития соматизации в одном поколении может стать основанием для появления этого феномена в последующем при столкновении с процессами сепарации и, соответственно, горевания. Об этом же писал Ж.Швек, представляя случай младенческой анорексии, и связывая его с нарушением пищевого поведения у матери и бабушки маленькой пациентки (Швек, 2017).

Исследуя следующее поколение, мы можем видеть, что обеих сестер – дочерей Анны, характеризуют диффузная идентичность, алекситимия, депрессия и формирование ложного Я, а также ярко выраженный мазохистический радикал. Вместе с тем, одна из сестер работает со смертельно больными людьми, пережившими ампутацию какого-либо органа, участвуя в работе по продлению их жизни, вторая же сестра занимается исследованиями возникновения смертельного недуга, пытаясь контролировать точку начала смертельного заболевания. Таким образом, в следующем поколении мы можем видеть реализацию аспектов трансмиссионного объекта на поведенческом уровне в сочетании с таким типом функционирования психики, которое типично для пациентов, имеющих склонность к соматизации. В этой связи, важным является то обстоятельство, что одна из сестер (мать Марины) серьезно заболела соматически в ситуации расставания с сыном, а ее дочь демонстрировала психосоматическую симптоматику с раннего возраста (появление психосоматической симптоматики у ребенка в первый год жизни определяется больше проблемами психического функционирования матери, чем непосредственно страдающего ребенка (Ромашкевич, 2010).

Вместе с тем, следующее поколение этой семьи, в особенности девочки, носящие имя Яна (одной из них 30, другой 5) характеризуются наличием тяжело протекающего и трудно поддающегося лечению психосоматического заболевания, поражающего их кожу (атопический дерматит). Конечно, говорить о том, что только трансмиссионный объект участвует в их психосоматическом страдании, нельзя. Каждая из этих девочек имеет свою историю развития и свои отношения с материнским объектом, однако мы считаем, что влияние трансгенрационного фактора в динамике этого заболевания нельзя сбрасывать со счетов.

Таким образом, размышление об истории нескольких поколений этой семьи позволяет сделать несколько предположений:

- Влияние трансмиссионного объекта на психическое функционирование не исчезает в третьем поколении, а может быть увидено и в последующем поколении.

- Это влияние не ослабевает со сменой поколений, а переходит на качественно иной уровень в последующем поколении, начиная с появления диффузии идентичности во втором поколении, развиваясь в аффективную патологию в третьем (с сохранением диффузии идентичности), и реализуясь психосоматически в четвертом.

- В каждом из поколений актуальны различные грани трансмиссионного объекта, причем во втором и третьем поколениях эти грани, обеспечивая диффузию идентичности, проявляются поведенчески, соответственно тем нарушениям в восприятии трансмиссионного объекта, которые обеспечивались патологией старшего поколения.

- В четвертом поколении вследствие деформации психики предыдущего поколения, в первую очередь, за счет появления алекситими и диффузии идентичности, происходит еще большее, чем в предыдущих поколениях, заглубление трансмиссионного объекта и ослабление связи остальных психических структур с ним, что может быть связано с появлением аспектов этого объекта на психосоматическом уровне.

***************************************************************************

Запись на индивидуальные сессии и консультации

Татьяна Павленко

Татьяна Павленко