Патологии материнской любви. Часть 1.

********************************************************************************

********************************************************************************

Юлия Латуненко

********************************************************************************

Что если многие из наших проблем можно было бы объяснить автоматической реакцией нашего тела на то, что происходит вокруг нас? Что если излечение ментальных и эмоциональных нарушений, начиная от аутизма и заканчивая паническими атаками, лежит в новом понимании и подходе к тому, как функционирует нервная система?

Стефен Порджес, доктор философии, полагает, что это возможно. Порджес, профессор психиатрии в Университете Иллинойса (Чикаго), и директор входящего в него Центра Мозга и Тела (Brain–Body Center), провел большую часть своей жизни в поисках разгадки механизмов работы мозга. Он разработал так называемую поливагальную теорию, в которой исследовал эволюцию нервной системы человека и происхождение структур мозга. Теория выдвигает предположение о том, что наше социальное поведение и эмоциональные расстройства имеют, по большей части, биологическую основу. Они как бы «вмонтированы» в нас – в большей степени, чем мы привыкли думать. Основываясь на этой теории, Порджес и его коллеги разработали техники лечения, которые могут помочь людям лучше общаться и выстраивать отношения.

Стефен Порджес, доктор философии, полагает, что это возможно. Порджес, профессор психиатрии в Университете Иллинойса (Чикаго), и директор входящего в него Центра Мозга и Тела (Brain–Body Center), провел большую часть своей жизни в поисках разгадки механизмов работы мозга. Он разработал так называемую поливагальную теорию, в которой исследовал эволюцию нервной системы человека и происхождение структур мозга. Теория выдвигает предположение о том, что наше социальное поведение и эмоциональные расстройства имеют, по большей части, биологическую основу. Они как бы «вмонтированы» в нас – в большей степени, чем мы привыкли думать. Основываясь на этой теории, Порджес и его коллеги разработали техники лечения, которые могут помочь людям лучше общаться и выстраивать отношения.

RD: Пожалуйста, расскажите мне о теории, которую Вы разработали – поливагальной теории. Является ли она инновационной по отношению к теории двух нервных систем?

SP: Традиционная теория гласит, что автономная нервная система разделена на две ветви: одна называется симпатической, а другая парасимпатической. Такая классификационная модель появилась в конце 19 – начале 20 века. С годами она хорошо прижилась и стала популярной, хотя за эти годы наши знания значительно расширились. Главным образом, эта модель связала симпатическую систему с реакцией «бегство или нападение», а парасимпатическую систему с обычной жизнедеятельностью, когда человек находится в спокойном и устойчивом состоянии.

Такая модель автономной нервной системы перетекла в различные «теории баланса», поскольку большинство органов тела, таких как сердце, легкие и пищеварительный тракт, имеют как симпатическую, так и парасимпатическую иннервацию.

Большая часть парасимпатической иннервации берет начало в одном нерве – в так называемом вагусе, или блуждающем нерве. Он отходит от головного мозга и насыщает нервами желудочно-кишечный тракт, дыхательные пути, сердце и органы брюшной полости. Однако гораздо проще осмыслить эти проходящие через вагус нервные пути, если представить его в виде трубопровода или туннеля. Такое наблюдение подвело ученых к выводу о том, что различные ткани нерва рождаются в разных областях ствола головного мозга. Например, нервные проводящие пути, идущие по вагусу к нижней части пищеварительного тракта, начинаются в одной части мозга, в то время как нервные проводящие пути, идущие к сердцу и легким, исходят из другой его части.

Теория состоит в том, что система реагирует на вызовы реального мира по принципу иерархии, а не по принципу баланса. Другим словами, если мы будем изучать эволюционный путь, пройденный автономной нервной системой и то, как она постепенно развивалась у позвоночных (от древней бесчелюстной рыбы до рыбы с костями, млекопитающих и человека), мы обнаружим не только комплексный рост коры головного мозга (внешнего слоя мозга, который составляет самую большую его часть), но и изменение принципа работы автономной нервной системы.

Это больше не вопрос баланса симпатической/парасимпатической системы. Это, по сути, иерархическая система.

RD: То есть сначала происходит что-то одно, потом другое, а потом третье?

SP: Именно. И это влияет на то, как мы реагируем на этот мир. Иерархия состоит из трех основных циклов. Один цикл может доминировать над другим. Обычно мы реагируем с помощью более новой системы, а если она не работает, мы обращаемся к той, что старше, а затем к самой древней. Мы начинаем с самых современных систем, а затем продвигаемся в обратном направлении.

Таким образом, поливагальная теория принимает во внимание эволюцию автономной нервной системы и то, как она организована. Но она также подчеркивает, что вагальная система не является единым целым, как мы полагали долгое время. На самом деле существует две вагальные системы, старая и новая. Отсюда и происходит название – «поливагальный». Завершающая, или новейшая стадия, является уникальной для млекопитающих и характеризуется вагусом, проводящие пути которого имеют миелиновую оболочку.

Вагус является самым главным нервом парасимпатической системы. Она имеет две основные ветви. Самая недавняя из них миелинизирована и связана с краниальными (черепными) нервами, которые контролируют выражение лица и органы вокализации.

RD: То есть, в сущности, работает на благо того, кто на нас смотрит, верно?

SP: Верно, но в том числе и на наше благо, в моменты, когда мы на кого-то смотрим, или общаемся, или подаем знаки, или даже слушаем. Мы забываем о том, что слушание – это «моторное» действие, связанное с напряжением мышц среднего уха. Мышцы среднего уха регулируются лицевым нервом – и он же отвечает за поднятие век. Когда вас заинтересовало то, о чем говорит ваш собеседник, вы поднимаете веки, и, одновременно с этим, мышцы среднего уха напрягаются. Теперь вы готовы воспринимать его голос, даже при наличии фонового шума.

RD: Очень интересно. Как можно было бы использовать эти принципы и выводы применительно к способу лечения?

SP: Допустим, вы терапевт, или родитель, или учитель, и один из ваших клиентов, студентов или детей сидит с пустым, ничего не выражающим лицом. Мышцы его лица не имеют тонуса, веки прикрыты и взгляд отведен куда-то в сторону. Вполне вероятно, что у этого человека будет также отмечаться слуховая гиперчувствительность и сложности в том, чтобы регулировать состояние своего тела. Это общие отличительные черты для сразу нескольких психиатрических расстройств, включая невроз тревоги, пограничное расстройство личности, биполярное аффективное расстройство, аутизм и синдром гиперактивности.

Нервная система, отвечающая и за состояние тела, и за мышцы лица, оказывается как бы вне доступа. Таким образом, можно отметить, что у таких людей часто неявно или недостаточно выражены чувства на лице, они обычно выказывают тревожность и беспокойство – поскольку их нервная система не предоставляет им информации, которая позволила бы им успокоиться.

RD: Как поливагальная теория изменит методы лечения людей с такими нарушениями?

SP: Как только мы поймем механизмы, обуславливающие нарушения, мы наверняка найдем способ их исцелять. Например, вы больше не будете говорить «Сиди спокойно» или наказывать человека за то, что он не способен сидеть спокойно. Вы никогда не скажете: «Почему ты не улыбаешься?», или «Постарайся слушать внимательнее», или «Посмотри мне в глаза», когда такие навыки отсутствуют. Нередко программы лечения пытаются научить клиента устанавливать контакт глазами. Но зачастую это просто невозможно, если у индивида имеется нарушение вроде аутизма или биполярного аффективного расстройства, так как их нервная система, отвечающая за спонтанно возникающий пристальный взгляд, просто выключена.

Эта более новая, отвечающая за социальные контакты, система проявляется только тогда, когда нервная система определила окружающее пространство как безопасное.

Само понятие безопасности относительно. Мы с вами сидим в этой комнате, и, вроде бы, ничто нам не угрожает. Мы чувствуем себя здесь в безопасности, однако, вполне возможно, что молодой женщиной, страдающей паническими атаками, это пространство может ощущаться как содержащее угрозу. Что-то в этой комнате, являющееся безопасным для нас, может запустить в ней физиологическую реакцию мобилизации и защиты.

RD: То есть, если внешне она не проявляет никаких эмоций или же, напротив, суетится и нервничает, возможно, у нее даже нет выбора. Это просто неврологический феномен, верно?

SP: Верно. Все дело в бессознательной и подсознательной нейробиологической мотивационной системе. Она не нарочно это делает. Это всего лишь адаптация к ситуации, которую ее нервная система оценила как опасную. Вопрос в том, как вытащить ее из этого ощущения угрозы? Традиционной стратегией было бы убеждать ее, приводить доводы, сказать ей, что никакой опасности нет, договариваться с ней, поощрять ее, наказывать, если она не реагирует так, как нужно. Другими словами, мы попытались бы взять под контроль поведение. Но такой подход не слишком хорошо работает с механизмами социального общения, так как, по всей вероятности, они запускаются висцеральной системой организма. Наши текущие знания, основанные на поливагальной теории, подводят нас к более эффективному методу. Итак, чтобы успокоить человека, мы разговариваем с ним тихо и мягко, понижаем тон голоса для того, чтобы запустить у человека механизмы слушания. Мы обеспечиваем человеку спокойную обстановку, в которой нет громких посторонних звуков и шумов.

RD: Потому что им сложно воспринимать человеческий голос на фоне постороннего шума?

SP: Правильно, потому что эти системы не работают нормально и потому что громкие фоновые звуки запустят определенный физиологический режим и защитные механизмы.

RD: То есть, если человек находится в сильно возбужденном состоянии, он или она могут быть неспособны вычленить человеческий голос среди множества шумов и звуков?

SP: Именно так. Людей в таком состоянии нередко просят пройти тесты на слух, и они показывают прекрасные результаты, если тестирование проходило в полностью звуконепроницаемых комнатах.

Люди же, чья нервная система функционирует нормально, обладают определенными механизмами, позволяющими им различать звуки помимо фоновых. Эти механизмы нивелируют низкочастотные фоновые шумы, обеспечивая возможность слышать человеческий голос более четко даже при наличии громких звуков вокруг.

Эти механизмы не доступны людям с определенными нарушениями.

Например, маленькому мальчику, страдающему аутизмом, будет сложно выделять человеческие голоса при наличии фонового шума. Они будут растворяться, теряться, «исчезать» на фоне окружающих звуков. Поэтому люди, страдающие аутизмом и некоторыми психиатрическими нарушениями, не любят ходить в большие торговые центры или в места с шумной вентиляционной системой. Окружающие звуки деформируют для них человеческий голос.

RD: А как обстоят дела с обычными невротиками, вроде нас с вами, у которых не обнаружено или не диагностировано никаких нарушений, но кто периодически испытывает стресс или тревогу? Какой способ лечения могла бы предложить поливагальная теория?

SP: По большей части, такое же, как и для людей с гораздо более серьезными расстройствами.

Например, при стрессе мы зачастую начинаем какую-то активную внешнюю деятельность. Но, на самом деле, это приводит к еще большему сокращению функций системы социального взаимодействия.

Такая активность может действовать как обезболивающее, вместо того, чтобы работать над усилением ощущения безопасности и защищенности.

Поливагальная теория предлагает стратегии, помогающие создать это ощущение безопасности: уединение в спокойном, тихом месте, игру на музыкальных инструментах, пение, спокойный, тихий разговор, или даже прослушивание музыки. Подумайте, что мы обычно делаем, когда испытываем стресс? Мы закрываем себя от межличностных отношений вместо того, чтобы двигаться навстречу им. Но для человека естественно воспользоваться помощью других людей для того, чтобы уравновесить свое ментальное и эмоциональное состояние. Поэтому когда вы спрашиваете: «Как мы можем применить это знание?», – ответ заключается в том, что мы должны заново понять: а что означает быть человеческим существом?

Не все время, конечно. Подобно большинству млекопитающих, мы пришли в этот мир с ощущением огромной зависимости от людей, заботящихся о нас, и эта потребность связи с другими проходит через всю нашу жизнь. По мере того, как мы растем, нам необходимо найти безопасное место, чтобы мы могли спать, испражнятся и размножаться. Мы создаем его, ставя стены и выстраивая границы и личное пространство. Или мы можем завести собаку, которая будет охранять нас, пока мы спим. Смысл этих стратегий в том, чтобы создать пространство, в котором нам не пришлось бы больше чувствовать себя гипер бдительными, которое позволило бы нам участвовать в жизненных процессах, уместных для безопасной ситуации. Механизмы социального взаимодействия (контакт глазами, слушание других) заставляют нас отказаться от нашей гипер бдительности.

Вернемся к теме клинического применения: когда мы видим людей внешне неэмоциональных, с пониженным мышечным тонусом, полуопущенными веками; людей безо всякой интонации в голосе или испытывающих сложности в том, чтобы расслышать речь окружающих; людей в состоянии беспокойства и напряженности, – мы можем предположить, что такие физиологические проявления могут иметь отношение к адаптивным функциям защиты. Но эти адаптивные функции будут плохо встраиваться в социальный контекст, в котором живет индивид.

RD: Вы хотите сказать, что они думают, что этот мир небезопасен?

SP: Это не относится к когнитивному процессу.

Это физиологическая реакция, затрагивающая нервную систему. Это не осознанная реакция: большинство людей, которые так себя чувствуют, предпочли бы так себя НЕ чувствовать.

Они просто не могут ее отключить. Мы должны осознать, что такие чувства являются физиологической реакцией, запускаемой особыми нервными цепочками, и нам необходимо понять, как оздоровить эти цепочки, отвечающие и содействующие нашему социальному поведению. Это важная часть исследования – мы действительно можем оживить, восстановить эти нейронные цепи благодаря набору техник: интонация, понижение количества возбуждающих факторов в окружающем пространстве, слушание, присутствие знакомых лиц и знакомых людей.

Нередко, когда мы испытываем стресс или тревожимся, мы стараемся отвлечь себя, меняем обстановку или вид деятельности. Мы говорим: «Пойдем в парк! Давай займемся чем-нибудь другим». Но нам необходимо понять, что нервная система, на самом деле, нуждается в привычных вещах и предсказуемости, которая является метафорой безопасности.

RD. Это объясняет, почему некоторые жители Нью-Йорка не покинули Манхэттен после событий 9 сентября.

SP: Именно. «Мы все тут знаем. Это наш дом». А «дом» – это мощная метафора безопасности.

RD: Я слышал о том, что человеческий ум иногда описывают как параноидальный инструмент. В качестве обоснования приводится идея о том, что, когда мы живем нашими ощущениями, в моменте здесь и сейчас, мы обычно чувствуем себя в безопасности, но наш думающий ум часто подсовывает нам пугающие образы и воспоминания, как если бы он заранее ожидал какую-то угрозу.

SP: Я могу парировать, описав вам ту часть нашей нервной системы, которая полностью сфокусирована на нашей реакции на окружающих людей и даже на млекопитающих, например, собак и кошек.

Это не та часть нервной системы, благодаря которой мы можем войти в состояние просветления или экстаза.

В некотором смысле, это очень заземленный компонент нашей нервной системы. Он запускает контакт с определенными уровнями ощущений, отличными от тех, которые описываете вы. На этих уровнях мы ощущаем телесную информацию изнутри, в наших органах. Телесная информация такого рода проходит по нервам вверх по позвоночному столбу и распространяется лучами наверх к коре головного мозга. Эта часть нервной системы обеспечивает контакт с реальностью; она регулирует состояние нашего тела, заставляя нас быть настороже, наготове. Она не включает в себя весь человеческий опыт, но она действительно отвечает за большинство вещей, которые принято называть социальным взаимодействием. Можно сказать, что общение является важным компонентом психологического опыта для человеческих существ. И эта система – система социального взаимодействия – определяет качество такого общения: наши особенности, которые мы показываем людям, выражение лица, интонация голоса, кивки головой, даже жесты – все является ее частью. А если я отворачиваюсь во время разговора с вами, если я говорю монотонно, безо всякой интонации, если я прикрываю глаза – какова будет ваша внутренняя реакция? Как вы себя чувствуете, когда я так делаю?

RD: Кажется, будто вы отсутствуете, уходите в себя и закрываетесь, будто вы не включаетесь.

SP: «Не включаюсь» – и это может интерпретироваться собеседником как оценка, антипатия, незаинтересованность в общении, надменность, или подозрительность, или недостаток доверия.

То есть к мимике, которая для некоторых людей является не более чем физиологической реакцией, теперь присоединяется еще и моральная или, по крайней мере, мотивационная дополнительная интерпретация. Ее наличие может быть оправданным, а, может, и нет. Социальное общение – это уникальный и очень мощный компонент наших взаимосвязей.

Насколько ценно это знание? Возьмем три типа клинических групп.

Первый: постоянно плачущие, капризные или страдающие коликами младенцы.

Второй: дети с синдромом дефицита внимания.

Третий: дети с разной степенью аутизма.

Как чувствуют себя родители детей, относящихся к этим трем типам? Чувствуют ли они, что дети их любят? Легко ли им любить своих детей? Или, может быть, они чувствуют, что дети их дурачат или не любят? Что они чувствуют?

В случае с капризным ребенком родители часто чувствуют, что попытки проявить заботу и любовь отвергаются. В случае с гиперактивным ребенком они чувствуют, что их попытки завязать отношения отвергаются. Подобным же образом они чувствуют себя и с аутичным ребенком. То есть они реагируют на общую черту, проявившуюся в этих трех типах детей. Нервная система родителей интерпретирует особенности своего ребенка и приходит к выводу о том, что он мотивирован их не любить.

В случае с капризным ребенком родители часто чувствуют, что попытки проявить заботу и любовь отвергаются. В случае с гиперактивным ребенком они чувствуют, что их попытки завязать отношения отвергаются. Подобным же образом они чувствуют себя и с аутичным ребенком. То есть они реагируют на общую черту, проявившуюся в этих трех типах детей. Нервная система родителей интерпретирует особенности своего ребенка и приходит к выводу о том, что он мотивирован их не любить.

Как сила знания и науки помогает таким семьям? Где и как можно было бы применить эти знания? Мы можем научить этих родителей пониманию того, что механизмы поведения их ребенка никак не мотивированы и не направлены против них. Мы можем научить родителей, что необходимо утешать и успокаивать их детей. А что обычно происходит в этих трех случаях? Родители сильно расстраиваются, общение становится все менее спокойным, страсти накаляются, и ребенок начинает вести себя еще хуже.

RD: Они не могут помочь, но демонстрируют свое беспокойство и тревогу из-за поведения ребенка?

SP: Да, и эта тревога создает еще больше раздражителей для ребенка, к тому же часто преподносится ему в виде злости. И родителя можно понять, ведь он думает, что ребенок его не любит. Очень печально.

RD: Использовали ли вы эти принципы при лечении аутизма?

SP: Да, но я подошел к нему с совершенно другого уровня. Я фактически попытался запустить у аутичного ребенка невральный механизм, который позволил бы ему установить больший зрительный контакт и использовать мимику. Отправной точкой послужил их способ воспринимать информацию на слух, и я практически создал лечебную программу, стимулирующую активное слушание по-разному интонированных звуков.

Эта лечебная система работает очень хорошо и очень быстро – в течение нескольких часов. От 60 до 80 % детей демонстрируют изменение взгляда, активности сердечного ритма, внутренних реакций и способности строить речь. Изменение взгляда и экспрессивности лица ребенка с диагнозом аутизм полностью меняет характер его взаимодействия с родителем. Это поразительно. Вероятно, наиболее интересным является тот факт, что родители даже не осознают, что такие изменения происходят, ведь это такой естественный процесс.

Если я смотрю на вас, и наш контакт ощущается как безопасный и уместный, а ваша нервная система хорошо отлажена, то, если бы я отвернулся, вы испытали бы дискомфорт. Но затем, если бы я повернулся к вам снова, вы вернулись бы к теме разговора и забыли бы о том, что я отворачивался. То же самое происходит с родителями аутичных детей. Как только ребенок открывается контакту, они забывают о том, что у ребенка были проблемы такого рода. Наша нервная система ожидает экспрессивности лица и диалога. Когда такое ожидание не оправдывается, мы чувствуем себя плохо. Когда оно вновь возвращается, это естественно.

RD: Вы можете поговорить о поливагальной теории в связи с нашей потребностью в безопасности и нашей реакцией на то, когда мы ощущаем ее отсутствие?

SP: Мы до сих пор пользуемся той же «импульсной» системой общения, когда проверяем готовность кого-то к взаимодействию.

Регуляция нашей нервной системой лицевых мышц дает нам возможность уменьшить психологическое расстояние до того, как нам придется иметь дело с естественным риском сблизиться физически. Система социального взаимодействия позволяет людям касаться друг друга. Мы не просто подходим и прикасаемся к кому-то; происходит настоящее сотрудничество между лицом, системой вокализации, другими телесными импульсами, чтобы проверить, насколько нам безопасно с человеком напротив нас. И только тогда мы можем прикоснуться. Таким образом, механизмы установления социального контакта предшествуют развитию социальных связей. Эти механизмы обеспечивают возможность протестировать взаимодействие сначала в «психологическом пространстве», где риск будет очень маленьким, и только затем продолжить проверку в условиях физического сближения. Поливагальная теория показывает, что, по мере того, как рептилии эволюционировали в млекопитающих, невральная регуляция сердца и легких изменилась. Теперь она стала регулироваться областью мозга, контролирующей также и лицевые мышцы. После этого установилась прямая связь между эмоциональной экспрессивностью, проглатыванием пищи, слушанием и социальным взаимодействием и тем, как мы регулируем наши тела. Эти компоненты стали нас успокаивать. Таким образом, мы могли бы использовать механизмы общения для того, чтобы успокаивать людей и поддерживать в них здоровье, развитие и способность к исцелению.

Все знают, что социальная поддержка – это хорошо. Но каковы свойства социальной поддержки, и почему она работает? Она оперирует, в основном, именно теми механизмами, о которых мы сейчас говорим. Она запускает связанную с миелинизированным вагусом систему социального взаимодействия, которая нас успокаивает и отключает реакцию на стресс. Происходит само-успокоение, а это делает нашу метаболическую систему намного более устойчивой и эффективной. Теория включает в себя сложную взаимосвязь систем: как нервы, регулирующие сердце и легкие, связаны с нервами, отвечающими за поперечно-полосатые мышцы лица и головы. И как кора головного мозга регулирует области мозгового ствола, контролирующие упомянутые выше системы, позволяя нам отключить защитные стратегии. Есть еще одна вещь, о которой я должен сказать: как мы можем отличить друга от недруга? В нашем мозге есть область, которая улавливает сигналы о биологических движениях и намерениях. Эта область выявляет знакомые лица, знакомые голоса и знакомые движения. Таким образом, жесты, выражение лица и способ вокализации, которые кажутся «безопасными», выключают те области мозгового ствола и лимбического мозга, которые отвечают за нападение, бегство и реакцию замирания.

RD: Речь идет о симпатической нервной системе?

SP: На самом деле, даже больше. Лимбическая система «захватывает» симпатическую систему (равно как и т.н. ось гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников – второй шейный позвонок), чтобы включить защитные механизмы бегства-нападения нашей мобилизационной системы и системы застывания и обездвиживания.

RD: Как к этому относится реакция «застывания»?

SP: Бегство и нападение, на самом деле, программируются в различных областях мозга. Несмотря на то, что они порождают одинаковые непроизвольные реакции, например, влажные руки или учащенное сердцебиение, на самом деле, они представляют собой разные программы движения и продуцируются разными отделами мозга. Но реакция застывания абсолютно иная. Нападение и бегство – это реакции мобилизации. Тогда как застывание – это иммобилизация, а иммобилизация является потенциально летальной для млекопитающих.

RD: Это как быть напуганным до смерти?

SP: Именно. Используем как метафору игру кошки с мышкой. Когда мышь сталкивается с кошкой, она может впасть в обморочное состояние, напоминающее смерть. Ее тело обмякнет и не будет ни на что реагировать. И, на самом деле, примерно 20% мелких млекопитающих, использующих такую стратегию симуляции, погибнут. Но когда они притворяются мертвыми – это неосознанное поведение. Это рефлекторная реакция адаптации. Они в буквальном смысле находятся в состоянии диссоциации. Их болевой порог повышается.

RD: Происходит ли подобное и с человеком?

SP: Это может быть частью синдрома посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

ПТСР может помочь повысить болевой порог, он может быть подготовкой к гибели. Многие млекопитающие обладают этим механизмом. В определенном смысле, это красивая стратегия: если тебе суждено умереть, просто повысь болевой порог и скажи «Прощай».

Но есть другая форма иммобилизации – иммобилизация без страха, и она позитивна и приятна. Часто иммобилизация без страха необходима, чтобы мы могли наслаждаться сексом. Это состояние обездвиживания без страха характерно для млекопитающих женского пола. Хотя, на самом деле, мужчины тоже могут прийти в это состояние «замирания», но уже после секса. Однако существует важная связь между иммобилизацией без страха и наличием безопасного пространства. Как говорится, если хотите украсть что-то у мужчины, сделайте это сразу после секса. Они становятся совершенно беспомощными. С другой стороны, для того, чтобы действительно насладиться сексом, женщине, в определенном смысле, необходимо чувствовать себя в безопасности с мужчиной, тогда она сможет замереть, не испытывая страха.

RD: Какое отношение имеет ко всему этому поливагальная теория?

SP: В теории содержится 2 важных положения.

Первое касается связи между лицевыми нервами и нервами, регулирующими работу сердца и легких.

Второе говорит о филогенетической иерархии, описывающую эволюционную последовательность от примитивного, немиелинизированного вагуса, отвечающего за сохранение метаболических ресурсов, к симпатическо – надпочечниковой системе, участвующей в стратегии мобилизации, и к миелинизированному вагусу, регулирующему состояние телесного спокойствия и механизмы социального поведения.

Эта иерархия подчеркивает, что новые «цепочки» главенствуют над старыми.

Мы используем новейшие цепочки для самоуспокоения, утешения и общения. Если это не срабатывает, мы используем симпатическо – надпочечниковую систему, чтобы активизировать механизм бегства-нападения.

А если и он не срабатывает, мы прибегаем к очень старой вагусной системе – системе застывания и отключения.

То есть, теория утверждает, что наши физиологические реакции иерархически организованы согласно тому, как мы реагируем на вызов, и иерархия реакций соответствует последовательности, с которой развивались эти системы. Кроме того, взаимосвязь между нервами, регулирующими лицо, и нервами, регулирующими сердце и легкие, позволяет нам сделать вывод о том, что мы можем использовать лицевые мышцы для того, чтобы успокоиться. Подумайте об этом: когда мы испытываем стресс или тревогу, мы используем мышцы лица, включая уши. Чтобы успокоиться, мы едим или пьем, мы слушаем музыку, мы говорим с людьми.

RD: То есть мы могли бы «сыграть» какое-то выражение лица, чтобы успокоиться?

SP: Совершенно верно. Система социального взаимодействия включает в себя нервы, регулирующие лицо, и миелинизированный вагус, регулирующий работу сердца и бронхов. Мощь системы социального взаимодействия удивительна и с точки зрения ее влияния на поведение и ментальное состояние, и с точки зрения скорости, с какой она начинает откликаться.

RD: Итак, обладает ли человек возможностью осознанного доступа к неврологическим системам, развившимся более поздно, вместо того, чтобы автоматически прибегать к нашим системам реагирования? И, если это так, можем ли мы использовать их для того, чтобы преодолеть ту смутную тревогу, с которой живут многие из нас?

SP: Во-первых, слушайте свое тело. Ваше тело сообщает вам, что оно находится в нездоровом состоянии. Ваше тело плохо адаптировано к длительным периодам стресса и тревоги. И, хотя вы и не можете контролировать все свое окружение, вы способны контролировать некоторые его части. Мы также должны признать и относиться с уважением к нашим индивидуальным особенностям. Тот факт, что важному для нас человеку очень нравятся шумные вечеринки, вовсе не означает, что наша собственная нервная система может с ними справиться. Понимая это, мы можем так организовать свою жизнь, чтобы наше окружение было более гармоничным и мирным, тогда не будет необходимости запускать нервные цепочки.

Но, в принципе, нам надо учиться направлять ситуации в нужное нам русло, находить способы обретать спокойствие и чувствовать себя в безопасности. Моя идея заключается в том, что надо отнестись к этому с уважением. Мы не можем минимизировать эти реакции только потому, что нам они кажутся незначительными.

Решением будет отнестись с уважением и пониманием к реакциям тела. Когда поднимается это чувство загнанности, мы можем обойтись с ним, сказав себе: «Как я могу его дозировать»? Например, аутичные дети чувствуют себя в ловушке постоянно, потому что их физиология говорит: «Сваливай отсюда». А их заставляют сидеть, устанавливать контакт глазами, делать вещи, которые вселяют в них ужас. Для того, чтобы их лечить, нам надо сначала научиться уважать то, что говорят их тела.

В сухом остатке: наша нервная система оценивает окружающее пространство по шкале риск – безопасность. Она делает это автоматически и постоянно. Она похожа на радар, который все время прощупывает, находимся ли мы в безопасности. Мы можем воспользоваться множеством метафор.

Кто-то, например, может сказать: «Мне не нравится энергетика в этой комнате». Давайте рассмотрим, что это означает.

Вполне возможно, что люди не смотрят вам в глаза, никто не приглашает вас к общению, а вокруг много фонового шума. Сейчас мы можем отследить множество таких факторов.

RD: Что вы могли бы сказать в заключение?

SP: Я думаю, нам важно помнить, что мы можем использовать более высокие когнитивные процессы для того, чтобы сохранить значимые и позитивные связи с людьми, даже во время стрессовых ситуаций. Когда мы находимся в состоянии мобилизации и тревоги и хотим пообщаться, обратиться к кому-то в более спокойной и интимной обстановке, нам надо поставить на тормоз нашу симпатическо – надпочечниковую систему и задействовать нервные цепочки, стимулирующие социальные механизмы. Мы можем достичь этого, задействуя мышцы лица, устанавливая контакт глазами, регулируя тон голоса и слушая других. Процесс использования мышц лица и головы для модулирования степени нашего социального взаимодействия явным образом изменит наше физиологическое состояние за счет влияния вагуса на сердце, и так же явно сгладит воздействие симпатическо – надпочечниковой системы. Тогда мы сможем быть в большем контакте с реальностью, более бдительными и включенными. Нервные цепочки, отвечающие за социальное взаимодействие, содействуют, в том числе, и нашему здоровью.

Данные правила с детства втолковываются в подсознание. Во взрослую жизнь юная девушка входит с набором метальных установок, что можно и чего нельзя делать. Очень неприятная ноша, скажу я вам.

********************************************************************************

Елизавета Павлова

Елизавета ПавловаВ какой-то момент психологу приходится стать разрушителем иллюзий клиента-травматика – не со зла и не нарочно. Но приходится показывать, что реальный мир – есть реальный мир, и некоторые твои мечтания не будут в нём воплощены никогда. Извини, мне очень горько, но какие-то вещи просто физически невозможны.

И тут от психотерапевта требуется устойчивость к аффекту (бурному проявлению эмоций) и умение не бросать бушующего клиента в одиночестве, а сочувственно присутствовать. Клиент может злиться и яриться, а может просто горестно оплакивать несбывшееся со всей силой страсти, но выглядеть это будет пугающе.

Клиент-травматик, как можно догадаться, глубоко несчастное и израненное существо. Он привык с детства к дурному обращению, отсутствию поддержки, необходимости самостоятельно решать вопросы, к которым не готов по возрасту и уровню зрелости (преждевременная сепарация – это вот про это). Он измучен и истощён. И вот он добирается до психотерапевта и получает порцию искренней поддержки и участия. «Ты добрый и хороший! – вопит израненный травматик, – тогда теперь я должен получить всё, всё, всё что мне недодавали десятилетиями. И я получу это от тебя». И травматик складывает на психолога груз претензий и нереализованных ожиданий за десятилетия. И требует любви, тотальной доступности, контроля и чтения мыслей (да-да! Люби меня так, как я хочу, давай мне то, чего мне нужно. Нет, ты неправильно меня любишь. Не те слова говоришь, не так смотришь, не так улыбаешься!). А если психотерапевт не угадывает (а он с высокими шансами не угадывает), травматик сердится и злится. И топает ножками и кричит.

Вообще-то, в норме, стадию, в которой ребёнок знакомится с реальным миром, необходимо было проходить гораздо раньше. Когда двухлетка топает на родителей крохотными ножками и ужасно возмущается, что любимая мама не даёт конфету, а, наоборот, укладывает в кроватку и настаивает на скучном сне после обеда – это умиляет. Малыш такой лапочка, крохотный и совсем безобидный, его сердитость так очаровательна. Когда на тебя топает ногами и кричит в кабинете взрослый здоровенный дядечка или тётенька (Ты меня не понимаешь! Я тебе не важен! Ты такая же, как все!!!) – это, знаете ли, пугающее зрелище. Знаю психологов, которые попросту не выдерживают клиентского аффекта, пугаются их ярости и – кто-то замирает, изображая мраморную статую, кто-то говорит пустые «правильные» слова в попытке утихомирить. Травматика, естественно, это нисколечко не успокаивает. Клиент-травматик обычно привык, что его сильные чувства или игнорируются, или напрямую запрещаются (например, в родительской семье считалось, что «не надо потакать детским истерикам», вот и запрещали ребёнку проявлять сильные негативные чувства). Поэтому травматик часто вырастает с внутренней иррациональной уверенностью, что его негативные чувства – страшны и убийственны. И что они могут ранить и убить напрямую, да-да. Ой. Я, кажется, убил психолога?…

И ещё один нюанс. Травматик настоящей, здоровой любви и полноценного, ненарциссического принятия и не видал сроду – соответственно, не знает, на что это похоже. Травматик только мечтал о недоступном: «Вот я когда-нибудь найду свой Дом. Там меня будут всегда ждать и любить. ВСЕГДА. И там я получу всё то, без чего мне было эти годы так плохо». Соответственно, к тому месту и тому человеку, который даёт любовь и принятие – ожидания нереалистичные. Этот человек должен быть всегда доступен, понимать без слов, говорить именно то, что травматик хочет услышать, заботиться уместно (а когда мне не нужно – не лезть со своей бестолковой заботой!) и т.п. В общем, быть идеалом. Догадались, в чём загвоздка? Идеалов не существует. Не родился на Земле идеальный человек. Нет, и психотерапевт исключением не является – он иногда ошибается, иногда недопонимает, а иногда, напротив, лезет со своими неуместными словами поддержки, ну неужели непонятно, что мне хочется побыть в одиночестве!!! Фазу, в которой ребёнок сталкивается с неидеальностью мамы и с тем, что она не всегда его понимает, повторюсь, при нормальном развитии человек проходит довольно рано.

Кстати, по такому же психологическому механизму развиваются ожидания, например, алкоголиков и созависимых: в идею избавления от зависимости «сваливаются» все ожидания лучшей доли. Все, чохом. Так, жена алкоголика уверена: вот муж вылечится от пьянства, тут-то и заживём! Будем за границу ездить, хорошие вещи покупать, будем гостей звать, детей на ноги поставим, маме старенькой будем помогать… Пока женщина измучена многолетним пьянством мужа, ей кажется, что избавься тот от него – и настанет ВО ВСЁМ прекрасная жизнь, и все остальные радости сами собой организуются. Вот только алкоголизм Васенькин, кабы его сбороть… И сам алкоголик уверен: вот справлюсь я с водкой, сразу и работу хорошую найду, и денег будет вволю, и жена будет ласковая-приветливая-красивая, это сейчас она грубая такая потому, что я пью. Всё водка проклятая! С водкой справлюсь – и горе не беда! Со всем тогда справлюсь! И невдомёк ни самому пьющему, ни его преданной жене, что перестанет он пить – решится проблема алкоголизма и только алкоголизма. Автоматически не станут ни доброй жена, ни послушными дети; на работе не посыплются сами хорошие должности и солидная зарплата, всё это нужно добывать непростым трудом. Но для алкоголика все положительные ожидания фокусируются в одну точку: «Вот брошу пить, и тогда настанет чудесное время!».

Точно так же и для травматика. Пока он, измучанный, ищет, кто бы выслушал его и поддержал в огромном жестоком мире, ему кажется, что стоит найти доброго человека, поддержку, тот самый Дом, Где Всегда Ждут – и остальные проблемы решатся сами собой. А это не так.

И именно это – тяжёлый момент в психотерапевтической работе с клиентом-травматиком. Когда нужно показать человеку, что даже тогда, когда он справится со своей проблемой, не настанет гарантированный Золотой Век, ему не будет всегда хорошо, и дружба и любовь останутся только человеческими дружбой и любовью (то есть, иногда конечными; я слышала от клиентов-травматиков: «А зачем мне доверять человеку, если всё равно НЕТ ГАРАНТИИ, ЧТО ЭТО НАВСЕГДА???»). Любящие когда-то супруги разводятся, бывшие друзья расстаются; в конце концов, как говорил Воланд, «человек внезапно смертен» – то есть, в стране гарантированного вечного благоденствия травматик не окажется никогда. Повторюсь, в норме человек ещё в дошкольном возрасте завершает стадию, когда искренне верит в собственное абсолютное бессмертие и уверен в безграничной, абсолютной и неизменной доброте родителей. Подрастая, ребёнок эту фазу перерастает и понимает, что мир неидеален: мама хорошая, но может и рассердиться, и наказать, а иногда и несправедливо обидеть (но при этом она не перестанет быть самой родной мамой). Взрослый клиент-травматик вынужден иллюзию идеальности терять довольно болезненно («я должен стать идеальным и меня тогда безгранично полюбят и никогда в жизни не обидят»). И идеальным тебе не стать: никому в мире не удавалось стать идеалом, ну и ты первым не будешь. И если тебя полюбят, то полюбит живой человек, а он несовершенен, ошибается и может иногда делать тебе не только хорошо, но и плохо. И встреча с этой реальностью означает смерть иллюзий, и проходит тяжело и мучительно.

Чем-то мне это напоминает ветряную оспу: дети ею болеют легко и почти незаметно. А если вирус ветряной оспы подхватит непривитый взрослый, болезнь будет протекать крайне мучительно и даже опасно для жизни. Так и переживание детских иллюзий взрослому травматику даётся недёшево…

Но при встрече клиента-травматика с реальностью практически всегда будет присутствовать психотерапевт. Увидит и отчаяние клиента, и его боль. И сможет дать ему не идеальную, бесконечную, гарантированную любовь и тотальное принятие – а человеческую симпатию, человеческую поддержку и принятие одного человека другим человеком. Это не так мало, хотя опьянённый мечтами об идеальном тотальном принятии и поддержке травматик в это пока что не верит. Столкновение мечтаний с реальностью будет болезненным. Но, если в этот момент рядом будет другой живой, поддерживающий человек – психотерапевт – то у клиента есть шанс вырасти и измениться.

И это не так уж мало.

*********************************************************************************

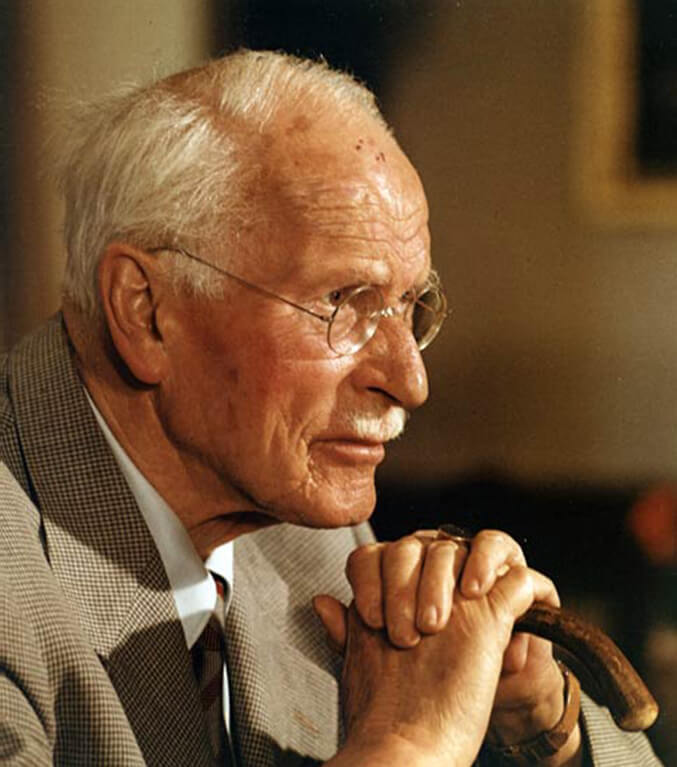

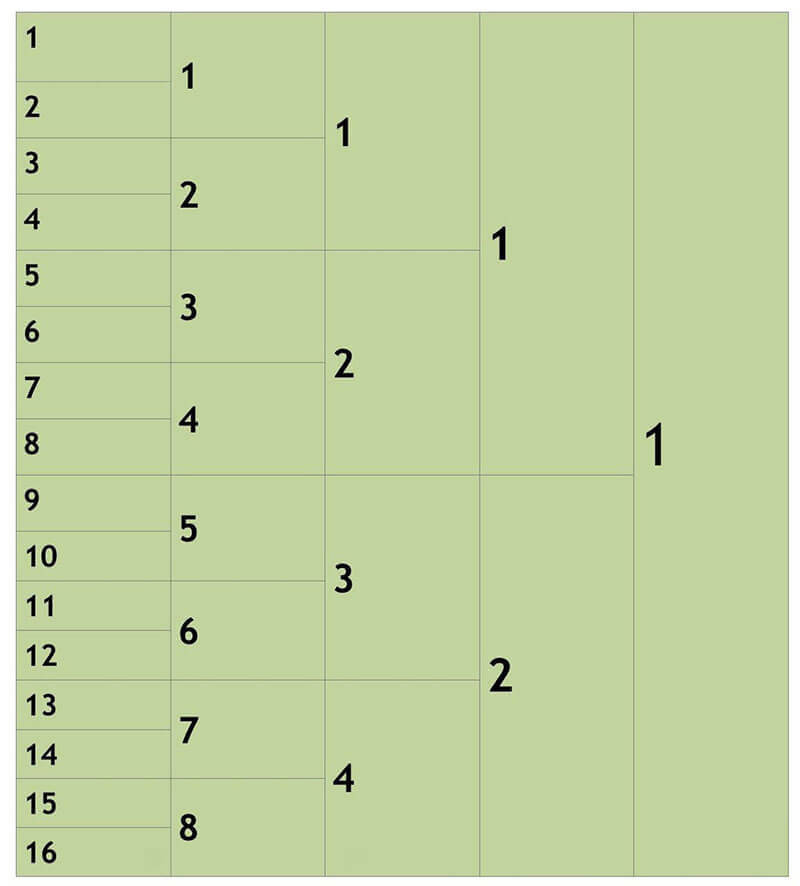

Ассоциативный тест Юнга “16 ассоциаций” поможет разобраться в своих проблемах

Карл Юнг использовал метод свободных ассоциаций в качестве детектора лжи, так как он помогал установить мотивацию личности. Благодаря этой технике человек может прийти к осознанию того, что его гложет и приступить к устранению своих психологических проблем. Упражнение “16 ассоциаций” действует подобно ассоциативному тесту Юнга, его выполнение не займет более 15 минут. Если Вы хотите лучше разобраться в собственных чувствах и понять, что Вам на самом деле нужно – ассоциативный тест Юнга – непревзойденный помощник в этом деле.

Человеческий мозг устроен таким образом, что при необходимости запомнить что-либо это кодируется набором визуальных образов, информацией от органов чувств и связанными со всем этим ощущениями в теле и эмоциями.

Чтобы упражнение было результативным, его следует выполнять в абсолютном умиротворении и одиночестве.

Исследуемое слово

Если в последующие несколько дней Вы не будете выпускать из головы ключевое слово, пытаясь прикладывать его к различным сферам своей жизни, то может появиться о много мыслей, которые помогут Вам лучше разобраться в себе и своем подсознании.

Оксана Демура

…старое сказание на психологический лад про классический любовный треугольник в Лапландии по мотивам сказки Г.К. Андерсена «Снежная королева».

С приходом зимы, с наступлением праздников все вокруг нас становится сказочным. В опере дают “Щелкунчика”, в соседнем детском театре новая постановка «Снежной королевы”, “12 месяцев”, “Рождественской истории”. По телевизору показывают “Морозко” и “Ледяное сердце”. Зимой и я ощущаю себя максимально сказочно. Может быть, потому что зимой началась моя собственная сказка. Мой жизненный сценарий, которому суждено было повторяться и повторяться, повторяться и повторяться… до тех пор, пока в процесс не вмешалось осознание.

Жизненные сценарии имеют свойство передаваться по наследству. У каждого он уникальный. Но в то же время сценарий имеет определенные закономерности, которые отображаются в коллективном бессознательном: мифах, легендах, сказках. Воплощаются они с помощью определенного набора архетипов.

Начиная с детства, мы впитываем опыт возможных сценариев развития нашей жизни, через сказки, рассказанные родителями, бабушками, дедушками, а потом таким же образом воплощаем в жизнь свою сказку.

********************************************************************************

В Генных Ключах (Дизайн Человека, да и не только) есть понятие основной генетической травмы, с которой человек родился и которая движет им всю жизнь.

Она является основным безсознательным мотивирующим на действия фактором.

Есть 6 типов:

1. травма Подавления

2. Отрицания

3. Стыда

4. Отвержения

5. Вины

6. Разделенности

Сегодня мы поговорим о травме Отвержения. И хотя у каждого есть «основная», они все взаимосвязаны и травма отвержения касается каждого.

Травма отвержения иницирует шаблон поведения, где сознательно или несознательно человек предпочитает избегать острых углов в общении, уладить конфликты полюбовно или еще лучше не доводить до их появления. Если же все-таки конфликт случается, он всегда проявит стремление смягчить последствия. Ему внутри неприятно, что о нем могут думать плохо. И это не значит, что он не умеет или вообще не вступает в конфликты: просто его сердце кажется слишком чувствительным к ним. Есть и такие, которые сами предпочитают отвергать и начать конфликтовать до того, как это сделают с ними.

За этой травмой стоит глубокая потребность нравится другим и потребность, чтобы другие тебя любили и принимали.

Учитывая наш век индивидуализации, где каждый тянет одеяло на себя и делает вид, что ему почти или совсем не нужны другие, это утверждение, если вдуматься, звучит странно.

Более того, многие идущие духовным путем, знают, что нужно «стереть свою личную историю», забрать право у других решать за себя, убрать важность других из своей жизни, таким образом снизив их влияние.

«Отвержение» изнутри отдает тихой ноющей болью, от которой хочется спрятаться всеми возможными способами. Отсюда маски: холодность, резкость, закрытость в общении между людьми. Обнажиться — это больно, но каждый из нас нуждается в людях.

Есть глубокая внутренняя потребность в любви других…не просто мамы и папы, мужа, жены, ребенка, друга, но даже любви соседки или коллеги, с которым ты встречаешься раз в месяц. Даже просто человека на улице, прохожего, с которым ты стоишь в очереди в магазине.

Для меня лично это было открытием…

Зачем мне, по большому счету, самодостаточному человеку, нужна любовь сплетничающих бабок на лавке? До сих пор я работала в обратном направлении — забирала у них право определять мою жизнь и убирала любую зависимость от общества, пытаясь таким обрахом освободить себя. Я даже научилась перестать оценивать людей — и соотвественно вычеркнула важность того, что оценивать будут меня и через плохую или хорошую оценку влиять на мой выбор в жизни.

Но вот, я вернулась к тому, что мне больно, когда меня «отвергают».

Отвержение — не обязательно открытый конфликт. Как для меня — достаточно, чтобы я уловила в человеке даже намек на неприятие — и я уже чувствую это «травму». Даже лучше сказать рану.

Как говорится в генный ключах — проработка основной генетической травмы открывает дверь к предназначению, так или нет, но дверь эту надо было открыть…

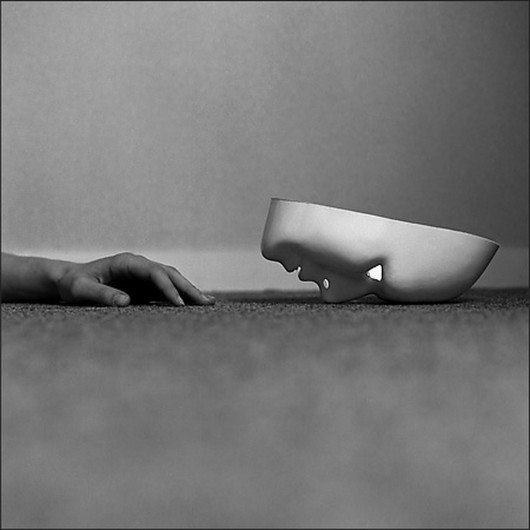

И это очень трудная работа, потому что преодолевая отвержение, ты полностью обнажаешь свое сердце. Ты вынимаешь его из груди и помещаешь на асфальт. С ним ничего не случится, просто ты разрешаешь каждому ходить по нему, если ему вздумается, и принимаешь эту боль.

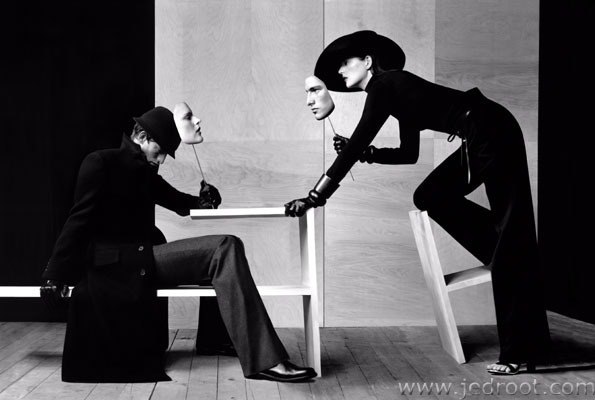

Мне эта проработка давалась этапами, не постоянно: в какой то период жизни «люди начинали меня отвергать»: коллеги, прохожие, просто кто-то. БП — всегда в первом ряду и держит флаг Отвержения: если я хотела в него упасть за поддержкой, он превращался в лужу…

Пришлось искать глубину в себе..

В какой-то момент, когда начался очередной этап проработки, я мысленно ощутила себя в центре круга, а людей — в ячейках за его пределами и позволила себе почувствовать, что каждый из них меня не понимает, говорит плохо обо мне, отвергает меня и что я никак не могу это изменить. Даже так,- я просто перестаю пытаться что то менять: я разрешаю им думать о себе плохо… Образ Моники Белуччи в Малене: только вообще не пытаясь держать голову высоко в надежде, что они поверят, что у меня все хорошо. Боль входит и выходит…

Я пыталась войти в эту степень Принятия достаточно долгое время…

Принимая отвержение другого человека, ты принимаешь его боль, из которой он отвергает тебя и если не закрываешься — учишься «держать удар» и оставлять сердце мягким и сострадательным. Ты становишься уязвимым и сильным одновременно. Уязвимым и сильным… Любой может причинить тебе боль. Но ты в своем сердце превращаешь ее в любовь. Это не значит, что ты становишься сливным бочком и не можешь дать отпор. Ты становишься настолько сильным, чтобы действовать Только из Любви. И там, где нужно, ты дашь отпор. Проблема в том была, что до этого момента ты давал отпор не из любви, а защищая свое сердце от боли.

Теперь ты не боишься боли, ты умеешь ее принимать. Ты становишься пустотой, которую нельзя задеть, но Той пустотой, в которую может упасть другой, чтобы самому исцелиться… Принимая чужую боль Правильно – ты помогаешь ему.

Но почему все-таки так больно? Почему нам так нужна любовь других? Что меня связывает с прохожим на улице или соседкой? У Ума, конечно, ответ есть.

Люди с активированной травмой отвержения, исцеляя самих себя, имеют возможность проявить себе и миру, Что нас связывает с другими…

Если такой человек спросит себя: почему я не хочу, чтобы бабка Маша меня отвергала и говорила обо мне плохо? Честный ответ будет: потому что я люблю бабку Машу и она мне дорога, мне важно, что она обо мне думает. Когда у тебя открыто сердце — есть часть тебя, для которой это — Правда.

И когда ты открываешь свое сердце настолько, чтобы признать свою «зависимость» от других, ты становишься по настоящему от них свободен. Именно в этот момент ты стираешь свою личную историю, хотя бы потому что снижаешь Важность ее стирания. Ты отдаешь Должное всем людям в твоей жизни, а не искусственно занижаешь важность.

Травма отвержения в своем высшем потенциале связывает души людей, когда-то разделенных на множество частей.

Она показывает, что тот, кто способен причинить тебе боль — является частью тебя.

ТУРИЙЯ

Я стою на одной ноге, за окном белыми распустившимися ветками пахнет весна, я крашу глаза, мы собираемся с дочкой уходить , у нас большие планы..

Звонит подруга. Её сын рвёт, у него температура и болит живот. Моя уверенность в моём безграничном счастье пошатнулась. Дочь напряжённо следит за выражением моего лица. Ей обуваться или нет? У нас всё-таки 8 марта или нет?

***

Мне было лет 14. В больничную палату молодая женщина заносит на руках свою трёхлетнюю дочь. Её лицо напряженно, губы крепко сжаты.

– Что сказал врач? Что дало обследование?

Я лежу на соседней койке. Рядом со мной детская больничная кроватка с белыми облезлыми прутьями. Женщина сажает в неё ребёнка. Пухлое личико, обрамлённое тёмными кудряшками смотрит кукольными глазами сквозь решётки кроватки в стенку упор. Девочка очень плохо видит, практически ничего. Молодая мама приехала с ней из какого-то хутора в краевую больницу на обследование.

– Она никогда не сможет видеть.

Как? Почему? Не может быть! Перед лицом такого оглушающего горя я не знаю, что делать. Я зарываюсь в подушки с головой и начинаю плакать навзрыд.

– Что ты, не плачь. Это наше горе, не твоё.

Не твоё…

Где же эта граница – моё не моё?

***

2004 год. Новый год. Идёт снег. Облезлые стены инфекционной больницы, зарешётчатые окна. Одна дежурная “наша” няня отмечает с брошенными детьми в палате Новый год. Дети спят. Кто-то кашляет. Кто-то проснулся, она меняет ползунки. Она рада нас видеть. Мы с мужем и шестилетним сыном приехали её поддержать. Здесь удушающий запах, спёртый воздух, запах лекарств и мокрых пелёнок, чужие судьбы, чужие дети. Зачем я здесь? Здесь горе, я знаю о нём. А значит, не могу быть счастлива и жить своей жизнью.

Я должна разделить.

***

Через много лет, работая коучем и гештальт-терапевтом я встречалась с отчаянием женщин, не могущих жить и спать спокойно, потому что “там война”, “там горе”, “там люди убивают друг друга”.

Оно меняется.

Как ярко жёлтая краска вмиг меняет свой оттенок, если в неё плеснуть тёмной синевы.

Контакт с миром и человеком начинается с приоткрывания собственных границ. С мгновения, когда я пускаю твою историю в свою и делись своей жизнью с тобой. Без этого невозможна эмпатия, присоединение, живое чувствование. Но если в этот момент мы забываем себя, то мы сливаемся с другим. ( “слияние”- термин из гештальт-терпии)

Автор фото: Корсакова Анна

Я начинаю жить твоими чувствами, я заражаюсь твоим состоянием, я перестаю опираться на себя, на свои чувсва, свой опыт, своё видение реальности. Я становлюсь как бы тобой. Мимикрирую под тебя. Меня как меня больше нет.

В момент слияния с другим или другими (толпой, социальной группой) личность растворяется и перестаёт существовать как отдельная единица со своими планами, видением, со своей жизнью.

В социалистическом прошлом во времена моего пионерского детства и детства моих родителей – слияние было ведущим способом, который предлагало общество для взаимодействия. У человека не должно было быть никаких интересов, кроме общественных. “Я”- последняя буква в алфавите” – помните? “Индивидуалистов”, думающих иначе и не шагавших в ногу в общем строю ждал позор и презрение, а во время детства моих родителей, воронок и поминай как звали.

Думать своей головой было не принято.

Сейчас, когда мы физически становимся всё дальше друг от друга, когда всё больше людей работают дома, когда мы реже живём под одной крышей со своими родителями, а наши лучше друзья живут в разных городах, границы нашей психической реальности не стали прочней. Если раньше человечество морила чума, то сейчас глушат информационные войны. Будь то хоть популяризация гриппа, хоть межнациональной розни. Информационные волны с лёгкостью поглотят в своей пучине любого – “надвигается комета”, “конец эры водолея”, “всемирный заговор”, “нашествие смертельного вируса”, “война между нами и ими”. Пока волны носят по бескрайним просторам интернета и тв можно не думать о своей собственной жизни; тревожась за них, стравливать напряжение и не заниматься чем-то важным своим.

Житьё чужой жизнью очень хорошо защищает от своей.

Но не только.

Чтобы опираться на себя во взаимодействии с другим или другими надо ещё знать на что опираться. Надо быть готовым очертить границы своей психической реальности и знать, что туда входит. Что я хочу, чем я живу, что я люблю, где я, где мои планы, желания, вкусы, предпочтения, в чём мои потребности и куда я иду прямо сейчас и в перспективе.

Нужно иметь смелость признаться себе в своих чувствах. В своём раздражении или безразличии, в жалости, сострадании или отвращении или даже ярости – в том, что поднялось сейчас внутри в ответ на то, что принёс кто-то другой на границу моего мира.

И тогда можно сказать: “Я ощущаю вот это”, “Чувствую – это” – это моё. “В моём опыте было так -то”, “я убеждена в том-то”. “Я хочу вот этого”. “А решаю сделать это”.

Бывает, что чужое приподнимает что-то своё, вздёргивает как багром из глубины души собственные переживания, откликается личный опыт, своя жизненная история. И если здесь не отдавать себя отчёта в том, что у меня не может быть ” точно также”, у меня всё равно по-другому, просто по причине того, что мы два разных человека, то можно слиться с другим, не разбирая , где моё, а где точно не моё.

Полезно задавать себе вопросы: ” А я по чём страдаю? Мои переживания с чем связанны? Как я отношусь к тому, что говорит человек? Что я нашла общего? И что во мне откликнулось из моей истории?”

Как не забрать с собой пейзаж из окна поезда, не схватить и не удержать морскую волну, засушенные цветы меж книжных страниц уже не те, что на вершине горы.

Встреча с другим меняет нас, но каждый раз мы возвращаемся домой, к себе.

Обновлённые, немного изменившиеся, где-то даже другие, но свои собственные.

Со своими чувствами, мыслями, ощущениями, со своим видением мира, новым опытом, со своим личным миром, которым мы при случае поделимся с другим.)

*********************************************************************************

О той борьбе, которую ведет другой человек? Мы не так много знаем друг о друге. О борьбе и несчастьях других мало думают. И это нормально. Но я расскажу про фантаста Александра Беляева, это он придумал голову профессора Доуэля, летающего человека Ариэля, Ихтиандра…

Он придумал, потому что не сдавался. Хотя вся жизнь его — типичное проявление того, что называют «родовым проклятием» в народе. А как на самом деле это называется — никто не знает. Только философы знают, что есть противоборство с Судьбой и Злым Роком. Настоящее. Пожизненное. В детстве Александр Беляев потерял сначала сестру — она умерла от саркомы. Потом утонул его брат. Потом умер отец, и Саше пришлось самому зарабатывать на жизнь — он еще был подростком. А еще в детстве он повредил глаз, что потом привело почти к утрате зрения.

Но именно в детстве он сам выучился играть на скрипке и на пианино. Начал писать, сочинять, играть в театре. Потом, в юности, сам Станиславский приглашал его в свою труппу — но он отказался. Может быть, из-за семьи отказался. Кто знает? Он как раз женился в первый раз.

Через два месяца жена его оставила, ушла к другому. Прошло время, рана затянулась и он снова женился на милой девушке. И одновременно заболел костным туберкулезом. Это был почти приговор. Беляева заковали полностью в гипс, как мумию — на три года! Три года в гипсе надо было лежать в постели. Жена ушла, сказав, что она ухаживать за развалиной не собирается, не для этого она замуж выходила.

И Беляев лежал, весь закованный в гипс. Вот тогда он и придумал голову профессора Доуэля — когда муха села ему на лицо и стала ползать. А он не мог пальцем пошевелить, чтобы ее прогнать… Но этот ужасный случай побудил Беляева написать роман. Потом, когда он все же встал на ноги и стал ходить в гипсовом корсете. Полуслепой и некрасивый. А был красавец в молодости…

Он писал и писал свои знаменитые романы. Фантазия его не иссякала, добро побеждало зло, люди выходили за пределы возможностей, летали на другие планеты, изобретали спасительные технологии, любили и верили. Хотя немного грустно он писал. Совсем немного. Если вспомнить, в каком он был состоянии…

Он женился потом на хорошей женщине. И две дочери родились. Одна умерла от менингита, вторая — тоже заболела туберкулезом. А потом в Царское Село пришли фашисты — началась оккупация. Беляев не мог воевать — он почти не ходил. И уехать не смог. Он умер полупарализованный, от голода и холода, под фашистским игом. А жену и дочь фашисты угнали в Германию. Они даже не знали, где похоронен Александр Романович.

Потом жене передали все, что осталось от ее мужа — очки. Больше ничего не осталось. Романы, повести, рассказы. И очки. К дужке которых была прикреплена свернутая бумажка, записка. Там были слова, которые умирающий писатель написал для своей жены: «Не ищи меня на земле. Здесь от меня ничего не осталось. Твой Ариэль»…

Осталось. Еще как осталось. Сила духа и воли. И любовь к людям. Ариэль, летающий человек, отбыл здесь свой тяжелый срок и прошел испытание. И не покорился, ни Судьбе, ни фашистам — никому. Он победил, хотя и погиб — но погибают рано или поздно абсолютно все. А побеждают немногие.

Врач и психотерапевт Рудигер Дальке в книге «Болезнь как язык души. Послание и смысл ваших заболеваний» рассматривает организм человека «сверху вниз», от волос до пяток, открывая читателю тесную связь между симптомами болезней и их причинами на психическом уровне и показывает, что болезнь не только заставляет человека быть честным перед самим собой, но и выявляет его основную жизненную задачу, от выполнения которой человек отклонился.

«Главную роль при толковании картин болезни играет язык тела и, прежде всего, язык симптомов. Поскольку у всех людей есть свои симптомы болезни, этот язык — самый распространенный на земле. И хотя каждый человек овладел им в совершенстве, осознанно воспринимают его лишь немногие. Чем более развитым интеллектом обладает человек, тем менее он способен интуитивно воспринимать эту манеру выражаться. Получается, что так называемые примитивные народы в этом отношении намного превосходят нас, так же, как дети — своих родителей.

Наряду с языком тела вербальный язык также может быть очень полезен, потому что тело стремится не только к тому, чтобы его лечили, но и к тому, чтобы его «объясняли». Полнота психосоматического выражения позволяет яснее понять и тело, и душу. Черствый человек не живет полнокровной жизнью, наоборот, можно сказать, что его жизнь «застопорилась»; упрямец не мобилизует, стиснув зубы, свои внутренние силы, а упорствует, полагаясь на крепость своей «бычьей шеи».

Еще яснее, чем в литературном языке, определенные взаимосвязи отражаются в разговорных оборотах и в просторечьях. Такие обороты речи и пословицы часто снимают покров тайны со связи тела и души. То, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, нам известно из народной мудрости уже давно, еще до того, как психология смогла подтвердить, что ребенок получает с материнским молоком нечто большее, чем калории. Такие выражения, как «толстячок» и «пампушечка», показывают, что любви в любом возрасте свойственен некий элемент «детскости».

Язык намного мудрее, чем принято считать. Слова, описывающие симптомы болезни, прямо указывают на причину болезни и сущность лечения.

Язык тела помогает нам своей правдивостью. Он более откровенен, чем принято считать: именно поэтому современные люди прибегают к любым средствам — от косметики и лечения загаром до хирургического вмешательства — лишь бы изменить вид своей кожи. Известно, что выражение «тонкокожий человек» относится к людям, воспринимающим все близко к сердцу и часто подвергающим себя опасности. В психотерапии мы используем это свойство кожи и в трудных фазах лечения вступаем с ней в контакт, или, иначе говоря, следим за ее реакцией. По состоянию кожи пациента можно многое о нем узнать — обо всех его уловках и маневрах.

Пытаясь объяснить симптомы болезни, можно обратиться к мифологии или к истории жизни людей, ставших для нас легендой. Можно провести аналогию между сказками и прообразами, которые нередко проявляются в мировоззрении и жизненных идеалах современных людей. Везде можно найти сходство с первопричиной (моделью) собственной болезни.

У каждого человека есть свое мифологическое представление о жизни — своя сказка — независимо от того, существует ли она на уровне сознания или в подсознании. Раскрытие этого мифа помогает объяснить модель болезни и понять ее значение в жизни. На примере сказки можно увидеть, что модель имеет несколько слоев.

Народные и авторские волшебные сказки по существу являют собой всеобъемлющую модель — путь души к совершенству. Персонаж вынужден покинуть свой дом, иногда из-за злой мачехи, иногда из-за крайней нужды. Затем он должен пройти через многие испытания и, в конце концов, найти свою вторую половинку, обвенчавшись с которой, герой обретет бессмертие. Эта исходная модель является общей для большинства сказок и указывает людям путь к духовному совершенству.

ПУТЬ ПОЗНАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ ПОЛЮС

При объяснении картин болезни целесообразно обратиться к другому полюсу, к иному крайнему проявлению. Противоположности гораздо ближе друг к другу, чем нам кажется. Возьмем, к примеру, расхожее мнение о том, что «все психиатры — не в своем уме». Если учесть, что психиатр половину жизни по доброй воле проводит в лечебницах для душевнобольных, то народная мудрость скорее права. Для того чтобы выбрать эту профессию, человек должен иметь острый интерес к ложным путям души. Однако откуда взяться такому пристрастию, если не от собственного нездоровья? Это не недостаток, а скорее гарантия того, что врачеватель душ будет обладать необходимой интуицией.

Есть и другие примеры профессий, где мы видим некую странную, на первый взгляд, гармонию противоположностей. Если бы мысли криминалиста не шли тем же путем, что и мысли преступника, он никогда не смог бы поймать его.

Это касается и болезни. Люди, страдающие запорами, и люди, страдающие диареей, «отрабатывают» с помощью кишечника тематику освобождения-удержания. Человек с повышенным кровяным давлением может кое-что рассказать о своей болезни пациенту с пониженным давлением. В обоих случаях возникает тема жизненной энергии.

Еще более острым выглядит противостояние алкоголиков и трезвенников*. Один жадно хватается за стакан, другой нещадно бичует его за это. В центре жизни обоих одна тема — алкоголь. Но алкоголик чаще всего чувствует вину за свое поведение перед другими и, в общем-то, понимает, что болен. Трезвенник же так убежден в своей правоте и в то же время в вине других, что совершенно не замечает собственных проблем. Увлекшись возвышенными теориями о спасении человечества от пороков и прочего зла, он не видит собственного экстремизма.

*Под этим выражением здесь подразумевается воинствующий противник спиртных напитков, который упрекает пьющих людей в их «порочности» и которого невозможно заставить отказаться от его миссии, а не тот, кто не берет в рот ни капли спиртного, но при этом не трогает других до тех пор, пока это не коснется его собственной жизни.

Любая крайняя позиция в отношении какой-либо проблемы подозрительна. В большинстве случаев противоположный полюс лежит очень близко — как раз там, где мы вовсе не предполагали его найти.

1.Симптомы вечны, потому что вся жизнь в силу своей полярности лишена единства и, следовательно, несовершенна.

2.Любой симптом — это своего рода сигнал о том, что в организме чего-то не хватает, что нарушена его целостность.

3. Ничто не исчезает бесследно, поэтому в каждом случае можно говорить лишь о перемещении симптомов: или горизонтально, на физическом уровне (например, в теле) или вертикально, на духовнопсихическом уровне.

4.Понятия «форма» и «содержание» соответствуют телу и душе и взаимосвязаны. Форма (физическое) — так же связана с содержанием (психическое), как сцена связана с театральной пьесой.

5. Не следует рассуждать о какой-то одной причине болезни. Если мы вынуждены использовать причинный подход, чтобы мысленно приблизиться к действительности, всегда имеет смысл исходить из четырех классических причин античности: причины, действующей из прошлого, причины цели, причины примера и причины материала.

6. Действительность состоит из симметричных уровней. Ассоциативное мышление соответствует им больше, чем каузальное (причинное).

7.Связь всех уровней синхронна и не имеет характера причинноследственных отношений, в обычном смысле она скорее алогична.

8. Ритуалы — сознательно или бессознательно — формируют необходимую основу человеческой жизни.

9.Картины болезни — это ритуалы (обряды) тени, которые держат человека в равновесии и могут быть заменены сознательными ритуалами того же порядка.

Четыре «причины» могут помочь пониманию того, что такое ритуал, к которому принуждает симптом. Для этого необходимо почувствовать поле, в котором живет больной. Вопросы для понимания причин следующие:

Откуда происходит симптом?

Ответ для примера «грипп»: ситуация за два дня до этого, где больной простудился или подхватил вирус гриппа.

1.На какой материальной основе протекает болезнь и как при этом реагирует пораженный орган?

Пример: органы области носа и глотки и органы чувств. Речь идет о контактах этих органов с внешним миром.

В каких пределах распространяется симптом? Каковы его «правила игры»?

Пример: больше не хочется ничему удивляться и проявлять интерес к чему бы то ни было, все надоело, не хочется ничего больше слышать и видеть. Человек отказывается от внешнего контакта или становится еще агрессивнее. Начинается кашель (вероятный источник заражения других людей), а также чихание, сопение и выделение мокроты.

Какую цель преследует симптом? Куда он хочет привести больного?

Ответ: он (больной) должен почувствовать, что ему уже достаточно агрессии, и захотеть от нее избавиться.

«Нормальное» течение простуды — это своего рода ритуал, который доказывает свое право на жизнь благодаря отдельным симптомам. На сцене тела ставится акт погружения в себя: органы чувств и дыхательные пути или коммуникации блокируются, накопленная агрессия убывает. Окружающий мир признает эти сигналы и отпускает больного, кашляющего и задыхающегося, домой. Происходит ритуал отступления. Ритуал предусматривает, что на простуженных людей больше не будут нападать и понуждать их к общению. Если окружающие не сразу узнают признаки, больные говорят с дружеской прямотой: «Не подходи ко мне слишком близко, я простужен!» С необходимостью такого ритуала больные, подхватившие грипп, соглашаются безоговорочно и благодушно. А ведь известно, что хватают только то, в чем нуждаются.

ВОПРОСЫ ПО РИТУАЛУ БОЛЕЗНИ:

1. Почему я должен обсуждать эту проблему?

2. Почему это происходит именно сейчас? При хронических процессах: когда это случилось в первый раз? Когда это происходит особенно интенсивно?

3. Почему это происходит именно со мной?

4. Какой навязчивый пример моей жизни воплотился в ритуале болезни?

Болезни в зависимости от обстоятельств можно рассматривать в двойном аспекте. Во-первых, можно начать с того, что они делают людей честными и показывают им то, что до сих пор не допускалось в сознание. Например, паралич может указать больному на то, насколько он стал неподвижен на духовно-психическом уровне. Во-вторых, каждая болезнь имеет смысл и помогает решить задачу. Паралич, например, может показать, что стоит ослабить сознательный контроль и отдохнуть.

Благодаря первому аспекту обнаруживаются печальная модель и не осмысляемое человеком течение болезни. Принятие проблемы и ее осмысление может привести на второй уровень и сделать из горестного опыта ритуал, дающий надежду на избавление.

Посторонний наблюдатель никогда не может, в силу своей непричастности, с уверенностью судить, на каком уровне и в какой именно фазе находится больной. Чрезмерная физическая полнота, выставленная для обозрения, часто является компенсацией недостаточности внутреннего содержания, но может, однако, отражать и внутреннюю наполненность. При созерцании Будды мы, безусловно, убеждаемся в этом. Буддизм исходит из того, что каждый человек несет в себе природу Будды. Это лишний раз доказывает, что не следует умалять до степени вины ценность своей «наполненности», которая, по сути, является прекрасным инструментом самопознания.

©Рудигер Дальке, из книги «Болезнь как язык души. Послание и смысл ваших заболеваний»

*********************************************************************************Я завершила полное обучение у Жильбера Рено около трех лет назад и являюсь клиническим психологом со специализацией Recall Healing ( Исцеление воспоминанием) , окончила полный курс Биологики у Роберто Барнаи и дополнила свое образование обучением в Школе Психосоматики PSY2.0, Все эти школы имеют одним из своих источников ГНМ(Германскую Новую Медицину-GNM)Если Вы обращаетесь ко мне с проблемами здоровья, психосоматическими проблемами или повторяющимися ситуациями в своей жизни , то практически всегда я прошу Вас заранее заполнить и отправить мне клиентскую анкету, С ней вы можете ознакомиться здесь: моя анкета . Само по себе заполнение анкеты бывает весьма терапевтично и полезно

***************************************************************************

Ангелина Литвинова

Ангелина Литвинова

Ура, Вы «замужем»!

Почему это слово в кавычках, спросите Вы?

Отвечу: возможно, это юридический брак — официально заверенный синенькими штампами в паспорте, при свидетелях работников ЗАГСа и близких людей, а может быть — это уже и просто долгие, проверенные отношения, которые не нуждаются ни в каких подтверждениях, в которых вы растите детей, тихо и спокойно счастливы (как в юридическом браке) и не желаете оправдываться перед окружающими почему так.

В любом случае, моя заметка не об этом.

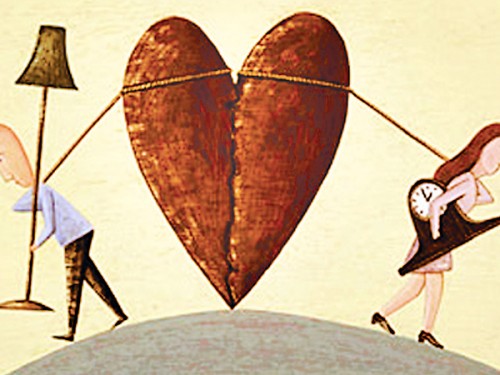

А о том, что происходит в отношениях, что рано или поздно хоть брак (такой крепкий, надежный и даже многолетний — каким Вы его видели 3,5,15 лет назад) или многолетние отношения (с детьми, с имуществом и тоже с убеждением что все было хо-ро-шо) — ЧТО НА ВЫХОДЕ ВЫ ИМЕЕТЕ РАЗВОД, РАСХОД (и фактический и эмоциональный), ССОРУ (скандал)?

Работая с семейными парами я много слушаю. Слушаю их обоих, если они приходят вместе, или кого-то одного (одну). Слушаю того, кто дошел, кто готов предъявить проблему третьему лицу.

Как получается, что двое людей, когда то любящих друг друга — «вдруг» (специально беру это слово в кавычки) становятся глубоко одинокими, но продолжающими делить пространство? Как долго мы не способны признаться себе, что отношения закончились? Как мучительно нам ощущать в теле пустоту? — вопросы глубоки и сразу ответа на них не найти. Но ещё больнее вопрос: «ЧТО ДЕЛАЮ Я ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАЗВОД СОСТОЯЛСЯ?» (да-да, Вы не ослышались именно состоялся. Потому как спроси Вас о том, что Вы делаете, чтобы его НЕ было — Вы найдете много объяснений, а вот СВОЙ ВКЛАД В ССОРЫ, РАЗЛАД, КОНФЛИКТЫ — мало кто ищет.

Ниже я опишу основные игры, которые проигрываются партнёрами, чтобы в итоге их отношения В КОНЕЦ БЫЛИ РАЗРУШЕНЫ:

Пояснение

Что такое игра с точки зрения психологии?

Термин «игра» ввел Э. Берн (американский психолог и психиатр. Известен, прежде всего, как разработчик трансактного анализа и сценарного анализа)

Игра — это фиксированный и неосознаваемый стереотип поведения, включающий продолжительный ряд действий.

Для чего люди играют в игры?

Игры занимают наше время и позволяют избегать искринности; поддерживают наш сценарий (рок, карму, судьбу — назовите как хотите. Я буду придерживаться профессиональных терминов); позволяют искажать реальность и получать другие негативные расплаты.

Расшифровка игр, их осознавание — есть качество ваших взаимоотношений с миром, собой, мужем, партнёром.

Итак, разберу часто встречающиеся игры между партнёрами в отношениях.

Игра №1: «Не дам…»

Не дам супа, секса, близости, спокойствия…

Вместо того, чтобы прояснить конфликтную ситуацию, если уж такова возникла, один из партнёром (супругов) обижается и ставит ограничения для второго.

Иногда назло!

Чаще, чтобы погладить свою обиду, мягко свернувшуюся клубком на груди…

А то как же сложно с ней расставаться то?

Как страшно быть в близости то?

Конечно! Поэтому проще играть в ограничения, чем прояснять.

Итог игры: один партнёр искренне полагает, что тем самым «перевоспитал» (или показал силу-значимость-первенство) другого с целью что тот одумается и попросит прощение. А второй — идет получает все на стороне. Например, получает на стороне секс (так рождается основа измены).

Игра №2 «Молчун» или заткнуть ситуацию…

Вместо того, чтобы обсуждать ссору, искать компромисс, выход, проговаривать конфликт один начинает молчать, игнорировать, делать вид что обращается не к нему, выходить из комнаты и т. д.

Отмолчаться и ВНОВЬ ведут себя так, будто ничего и не происходит…

Отлично, ничего не скажешь.

Конфликт опять забетонирован.

Итог игры: так супруга или супруг могут молчать НЕДЕЛЯМИ (а есть клинические случаи, где молчат и месяцами), создавая вокруг себя ещё бОльшую пропасть.

Игра №3 «Догадайся сам…»

Догадайся как я обижена…

Догадайся как не плохо…

Догадайся как я зла на тебя… Ух…

И главное молчать… молчать… молчать…

Вместо того, чтобы говорить о себе, своих чувствах один из партнёров надувает губки и на все говорит «А ты как думаешь?», «Что сам не видишь?»…»Мог бы подумать, предвидеть, увидеть. догадаться и так до бесконечности…

Ага, вы живете, видимо, с телепатом, не иначе!

Все вокруг просто обязаны знать, что ВЫ чувствуете!

Итог игры: так в семье не говорят о чувствах ни своих ни других. Так растет эмоциональное отторжение.

Игра №4 «Пинг-понг» или «-Ты козёл, -сама дура»

Обмен любезностями, вспоминание старых обид…

Название «Пинг-Понг» мне пришло в голову, во время одной семейной консультации. Муж и жена зайдя в кабинет удивительным образом сели… не вместе! А друг напротив друга, будто подготовившись к чему-то. Через некоторое время я поняла к чему они готовились. Они вытащили ракетки-слова и метко начали атаковать друг друга.Профи! Что тут скажешь! Быть в роли судьи, мне что-то не грезилось быть и я показала им эту игру. Прямо в кабинете.

Ух!

Итог игры: слить помои-гнев-раздражение на другого и у кого это получится лучше, тот и «победитель».

Хотя о каком победителе тут можно говорить?

Узнали себя в играх?

Есть о чем подумать.

А я буду продолжать писать о психологии понятны языком…

*********************************************************************************

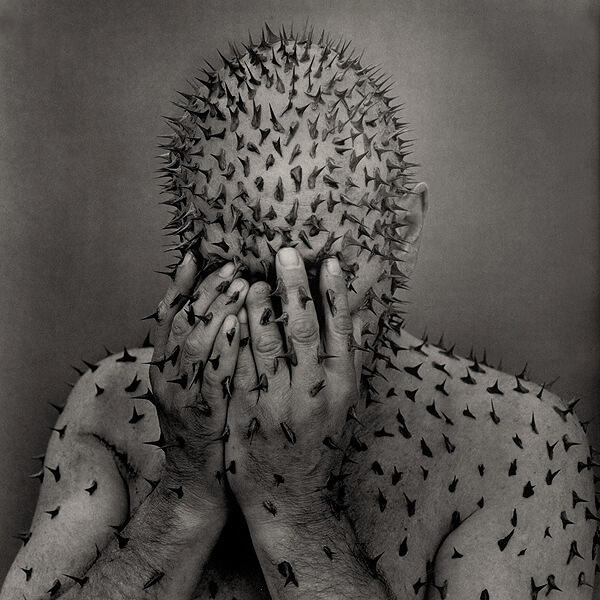

Ангелина Петренко

Теперь соединяем все вместе.У человека, страдающего кожными заболеваниями, есть неудовлетворённая потребность в теплом контакте, доверии, открытости и связи с матерью.В таких отношениях всегда присутствует неприятие матерью ребёнка, её недоступность, сухость и чёрствость.Из-за этого у ребёнка возникает желание полностью «сменить кожу», чтоб его принимали и любили близкие. Всё это перерастает в обиду на мать и отвержение себя. Все кожные заболевания имеют эту схему раскрутки, особенно дерматиты и всё, сопровождающееся зудом. Но особое место среди них занимает псориаз.

Теперь соединяем все вместе.У человека, страдающего кожными заболеваниями, есть неудовлетворённая потребность в теплом контакте, доверии, открытости и связи с матерью.В таких отношениях всегда присутствует неприятие матерью ребёнка, её недоступность, сухость и чёрствость.Из-за этого у ребёнка возникает желание полностью «сменить кожу», чтоб его принимали и любили близкие. Всё это перерастает в обиду на мать и отвержение себя. Все кожные заболевания имеют эту схему раскрутки, особенно дерматиты и всё, сопровождающееся зудом. Но особое место среди них занимает псориаз.

Псориаз — это особая каста кожных заболеваний

*********************************************************************************Я завершила полное обучение у Жильбера Рено около трех лет назад и являюсь клиническим психологом со специализацией Recall Healing ( Исцеление воспоминанием) , окончила полный курс Биологики у Роберто Барнаи и дополнила свое образование обучением в Школе Психосоматики PSY2.0, Все эти школы имеют одним из своих источников ГНМ(Германскую Новую Медицину-GNM)Если Вы обращаетесь ко мне с проблемами здоровья, психосоматическими проблемами или повторяющимися ситуациями в своей жизни , то практически всегда я прошу Вас заранее заполнить и отправить мне клиентскую анкету, С ней вы можете ознакомиться здесь: моя анкета . Само по себе заполнение анкеты бывает весьма терапевтично и полезно

Как в отношениях распознать, что ваши границы нарушают? Почему это происходит и что делать, чтобы прекратили вами манипулировать?

Один из вопросов, который неизменно всплывает как угрожающий крушением айсберг в любых наших отношениях, это вопрос соблюдения границ — своих и чужих. Где проходит грань между соблюдением своих интересов и уважением к особенностям визави? А между позицией жертвы и махровым эгоизмом?

Одна моя подруга больше года терпела роман своего мужа с другой женщиной.И не просто терпела, а еще считала нужным поддерживать его морально, поскольку он же так мучается в своем нелегком выборе! «Он говорит, что между нами — как между двумя жерновами! Мне его так жалко иногда!» — говорила Юля даже тогда, когда ее собственное здоровье на нервной почве стало стремительно ухудшаться.