Тина Уласевич

– Селянка! – крикнул он. – Подь сюда… Фимка покорно подошла:

– Чего изволите?!

– Хочешь большой, но чистой любви? – бесцеремонно сказал Маргадон.

– Как не хотеть! – ответила Фимка.

– Однако! – ухмыльнулся Маргадон. – Мне нравится твоя простота. Придешь сегодня в полночь на сеновал?

– Придем-с… – сказала Фимка. – Только уж и вы приходите. А то вон тот сударь тоже позвал, а опосля испугался…

Маргадон удивленно уставился на Жакоба.

– Она с кузнецом придет! – спокойно объяснил Жакоб.

– С каким кузнецом?

– Дядя мой… Степан. Он мне заместо отца.

– Какой кузнец? Зачем кузнец? – изумился Маргадон. – Я не лошадь!

– Благословлять, – простодушно сказала Фимка. – Вы ж изволите предложение делать или как?

Маргадон секунду обалдело смотрел на нее, потом его ус нервно задергался:

– Ступай, селянка! Видишь, играем. Не мешай!

(«Формула любви»).

«Уж замуж невтерпеж!» или «Средняя температура по больнице»

Столько уже написано (и сказано) на тему отношений мужчины и женщины, а проблемы в личной жизни остаются наиболее часто встречающимся запросом на психологических консультациях. Подавляющее большинство моих клиентов – женщины (это не значит, что у мужчин нет проблем, просто они реже готовы их обсуждать, по крайней мере, со мной). Будучи семейным психологом, я также довольно много работаю с парами, но в последнее время, вне зависимости от того, есть рядом с женщиной мужчина или нет, «красной нитью» в терапии проходит тема «брачевания». От рассуждений: «хорошее дело браком не назовут» (как правило, мужская точка зрения) до «замуж, как в магазин, хоть один раз, но сходить надо» (как правило, женская точка зрения). «Как правило», потому что возможны варианты). Но, в целом, «Уж замуж невтерпеж!», конечно, женская «тема» (причем, чаще всего, тех женщин, которые «взамуж» еще ни разу не ходили)…

Помните незатейливую песенку Т.Овсиенко:

Женское счастье –

Был бы милый рядом,

Ну, а больше ничего не надо.

(К.Арсенев)

Многие (не все!) из тех женщин, кто успел «забраковаться» (а часто уже и «разбраковаться») знают, что надо, еще как надо, и много всего, (недаром автором текста песни является мужчина и именно ему принадлежат строчки, «кто бы мог подумать, как приятно быть женой!»). Что касается разведенных или женатых мужчин, то они, обычно, нервно реагируют на слово: «Рядом», в котором им слышится «знакомая команда»: «Рядом я сказала! К ноге!»).

Жизнь бьет ключом!

Женатых — разводным…

(Владимир Кафанов)

Складывается впечатление, что прав был Э.Безен: «Брак чем-то напоминает осажденную крепость: те, кто находится снаружи, страстно мечтают туда ворваться, а те, кто внутри — благополучно выбраться» (как вы, понимаете, счастливые в браке люди на терапию не ходят, да и в жизни много ли вы знаете счастливых семейных пар? Молодожены не в счет).

Но, «не попробуешь, не узнаешь». Попытка выяснить, а зачем девушке нужно замуж? (ведь «замужество», по сути — это статус, положение, символ), как правило, приводит ее в ступор и сопровождается ярко выраженным недоумением. Как это «зачем»? Ведь ВСЕ женщины хотят замуж. Не то чтобы за определенного человека, а «взамуж» по определению. Она ДОЛЖНА «хотеть», просто обязана. Кому надо, зачем надо? – не важно. Надо – значит надо. И нечего умничать. В стране демографический кризис. Кто, в конце концов, детей будет рожать? «Железный аргумент». Действительно: «Кто?». Так и мерещится плакатик в женской консультации: суровая женщина, указывающая на тебя пальцем, вопрошает: «А ты выполнила свой долг? Осуществила главное женское предназначение? Родила ребенка?» (помните, похожие по интонации плакаты были во время войны?).

Кстати, вот вам еще плакат, который вполне мог бы украшать типовую современную свадьбу. На нем младенчик грозит молодоженам в рифму:

«Сегодня вы счастливы,

Сегодня вы женитесь.

Все равно вы от меня

Никуда не денетесь..».

(Зубарев, «Ужасы родительства»)

Многие «дезертиры» знают, что «суровая женщина, задающая сакраментальный вопрос» — не только изображение на плакате, а часто вполне реальный врач-гинеколог или собственная мать… Мы же помним, что: «Если к сорока годам комната человека не наполняется детскими голосами, то она наполняется кошмарами». Ш. Сент-Бёв. А «биологические часы» все тикают и тикают, «бьется злое сердце в часах»…

Почему я об этом пишу с иронией? Потому что, вот давайте-ка не будем путать интересы рода и общества с интересами самой женщины. А то получается – как пелось в другой известной песне («Любэ»):

«Ты агрегат, Дуся. Ты, Дуся, агрегат!»

Вы думаете, я против брака или против детей? Конечно, нет. Да и не мое дело решать за клиентов. «Каждый выбирает по себе: женщину, мечту или дорогу»… Но, я против «жизни по чужим правилам». Ведь, что касается замужества и рождения ребенка, то, часто создается впечатление, что, если женщина не следует классическому женскому жизненному сценарию, она ущербна и ненормальна. И тогда вообще непонятно, зачем ей жить? Ей не «брачеваться», а «отбраковываться» давно пора…

Семья – это прекрасно. Дети – это замечательно. Но, только в том случае, когда иметь их — ваше решение.

Допустим, так и есть. Вы, действительно, хотите выйти замуж и родить ребенка (родить именно в браке, для вас это важно). А почему бы и нет? Вы – привлекательны, образованы, имеете неплохую работу, возможно собственную квартиру и т.д., и, главное, страстно желаете найти спутника жизни …но, никак не можете встретить хорошего парня, не то, чтобы вы одиноки, но, те, кто вас окружают, совсем не подходят на роль мужа (а тем более, отца вашего ребенка)… Слушаешь некоторых женщин и вспоминаешь текст Т.Панферовой:

Носят мужчины усы и бородки

И обсуждают проблемы любые.

Двадцать процентов их них – голубые.

Сорок процентов – любители водки.

Тридцать процентов из них – импотенты,

У десяти – с головой не в порядке,

В сумме нам это дает сто процентов,

И ничего не имеет в остатке.

Но, возможно, у вас все не так: вы нашли хорошего парня, но, предложение он делать не торопится, он вообще еще не решил, действительно ли вы его единственная, и нужна ли ему эта «единственная» (и брак в принципе). Как «поговаривал» А. Шопенгауэр (мужчина, разумеется): «Жениться — это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить свои обязанности». «А ведь неглупый был мужик!» – думает ваш любимый, — Это ведь «потребность женщины — выйти замуж как можно скорее, а потребность мужчины — не жениться, пока хватает сил». (Б. Шоу), «Любимая — это бутылка вина, а жена — это бутылка от вина» (Ш. Бодлер), «Сказка — это когда женился на лягушке, а она оказалась царевной. А быль — это когда наоборот». (Фаина Раневская)…и т.д.

Это только в женских мифах (подробнее см. книгу Н.Рубштейн «Жизнь вдвоем, или Где свершаются браки?»): мужчина очень хочет жениться, найти свою единственную и, как только находит, «автоматически» делает ей предложение, и только с ней (одной) он хочет заниматься любовью. Выбор мужчины окончательный: раз решил вступить в брак – значит все, другие ему больше не нужны. Он, конечно, бесконечно уважает свою жену. Очень хочет детей, и стремиться много времени уделять их воспитанию. Готов жену поддерживать во время кризисов, обеспечивать ее (а затем и детей) материально, заботиться, прежде всего, о ее (и детей) благополучии, решать семейные проблемы, и вообще все свою жизнь посвящать семье, все остальные его интересы (общение с друзьями, хобби) после свадьбы уходят в «фон». Он считает, что его работа должна приносить в первую очередь деньги, затем — престиж, а вот доставлять ему удовольствие она вовсе не обязана (иначе он же будет жить на ней днями и ночами). И, вообще, «мужчина не имеет права соединять слова «я» и «устал». Он может один раз в жизни сказать: «Нет больше сил!» – и умереть» (Н.Караченцев).

Вот как-то так. Увы. Не то, чтобы такое было не возможно в принципе, но, народная мудрость (старомодный формат) гласит: «Идеальный мужчина: не пьёт, не курит, не играет на скачках, никогда не спорит… и не существует» (сказал кто-то когда-то), современный вариант еще грубее «Если ваш мужчина: 1) Не грубит… 2) Не пьет… 3) Не бесит… 4) Не сидит за компом…5) Не ходит с друзьями в баню… Потыкайте в него палочкой… Походу он сдох…))). И на самом деле реальность часто довольно сильно отличается от мечты. Каждый мужчина «хочет жениться?» Вы уверены? Когда слушаешь размышления некоторых мужчин о браке, вспоминаешь Стендаля: «Когда подумаешь, что есть настолько смелые мужчины, что смотрят в лицо женщине, подходят к ней, жмут ей руку и без ужаса говорят: «Хотите выйти за меня, быть моей женой?» — то нельзя не удивляться тому, до чего доходит человеческая отвага».) Слушаешь женщин и складывается впечатление: если мужчина все-таки решается вступить в брак, он делает это по самым разным причинам, часто очень далеким от фантазий жены, и за редким исключением не перестает испытывать влечение к другим женщинам. Даже если он любит жену, он периодически ей изменяет («надо же убедиться, дорогая, что ты, действительно, лучшая»). Что касается денег, в настоящее время нередко бывает, что мужчина сам ждет от жены материального благополучия) или, как минимум, не готов ее и детей обеспечивать, иногда, брак для него вообще не подразумевает наличие детей, а, если даже это не так, он уверен, что их воспитание – чисто женское дело, нередко мужчина искренне не понимает, какое поведение женщина считает уважительным. Ему, безусловно, важно, как выглядит его жена, однако, для него не очевидна взаимосвязь между количеством домашних обязанностей женщины, наличием ребенка (или нескольких детей), работы, свободного времени и т.п., а главное – количеством денег, которые он зарабатывает (и, собственно, позволяет ей тратить на свой внешний вид (парикмахерскую, одежду, косметику). Но, как же так, удивляются многие женщины, ведь: «В том браке, где жена — визитная карточка мужа, муж, как правило, — кредитная карточка жены. (Брюн Серебряная Струна)».

Думаете, я шучу? Если бы… Всего лишь утрирую).

Вот и не перестают женщины (как правило, незамужние) на консультациях жаловаться: «Ему нужен только секс», «Он бежит от ответственности, не пропускает ни одной «юбки»…всех своих женщин называет «любимая», чтобы не путаться в именах, а слово «брак» искренне считает ругательством. А уж, какой он жадный»…

У замужних свои претензии:

Мужчина – хам, зануда, деспот,

Мучитель, скряга и тупица.

Чтоб это стало нам известно,

Нам просто следует жениться. …

(И.Губерман)

Да уж, воистину:

Любовь слепа, но брак — гениальный окулист.

(Симона Синьоре)

А что же мужчины? У мужчин свои претензии. Мало того, что:

Женщины носят чулки и колготки,

И равнодушны к вопросам культуры.

Двадцать процентов из них – идиотки,

Тридцать процентов – набитые дуры.

Сорок процентов из них – психопатки,

В сумме нам это дает девяносто.

Десять процентов имеем в остатке,

Да и из этих-то выбрать непросто.

И.Иртеньев.

Мужчины: «Ей нужны только деньги. Секс для нее является «рычагом» давления. Чего ей не хватает? ЗАГСа?! Я не готов! А почему? А зачем? Что изменит этот «штамп»?»…

У них свои «удобные» мифы (подробнее см. книгу Н.Рубштейн «Жизнь вдвоем, или Где свершаются браки?»): «Я не против жениться, я просто еще не встретил свою «половину» — говорят мужчины. «Как она выглядит?

Я вам сейчас расскажу: красивая, всегда ухоженная, заботливая, внимательная, всегда с удовольствием создает уют в доме (ведь она помнит, что дом — это место, где мужчина может спокойно спать, или радоваться жизни после удачной (но ведь это не бывает каждый раз!) «охоты»), поддерживает чистоту, любит и умеет готовить (делает это постоянно и на высшем уровне). Она – вечный источник тепла и света, как тыл, куда мужчина всегда может вернуться, чтобы перевести дух, ведь женщина для мужчины – «уставшего бойца» (постоянно воюющего с конкурентами и самой жизнью) — окоп, землянка, где ему не страшны никакие снаряды.

Мне в холодной землянке тепло

от твоей негасимой любви…

Она уважает мужчину и гордится им (что значит «почему»? просто потому, что он мужчина), поддерживает все его начинания, по возможности, разделяет его хобби, при этом, никогда не забывая, что она только ученица, а он – мастер. Она всегда мудра, сильна духом, может самостоятельно справиться с любой трудной ситуацией, все поймет, все простит (и, особенно его измены, ведь все знают, что: «женщина изменяет душой, а мужчина – только телом». Мужская измена — это несерьезно. А, если она все-таки обнаружила, что он периодически уходит спать в другую землянку, то, почему бы, вместо того, чтобы устраивать ему скандал, немедленно не спросить себя: как случилось, что «я не смогла защитить его от пуль и осколков? Не сама ли я выпустила в него очередную автоматную очередь как раз тогда, когда он только начал перевязывать свои раны»? После этого необходимость спрашивать (у мужчины), почему он от нее ушел, отпадет сама собой. Ведь ответ очевиден. Сама виновата.

При этом женщина очень сексуальна, с готовностью воплощает мужские фантазии и, разумеется, в целом много внимания уделяет сексуальной стороне жизни.

Она не требовательна к деньгам и жилищным условиям, понимает, что у мужчины бывают разные периоды в жизни: иногда он «на коне», а иногда и «под конем» (а, если «на коне» он еще никогда не был, то, у него все «спереди», просто надо верить и ждать, сколько ждать? Столько, сколько нужно, разумеется). Лучше всего, если она сама неплохо зарабатывает (а почему она должна на мужчине «паразитировать»? у него тоже есть на что тратить, поэтому, пусть зарабатывает, но, не больше, чем он, конечно, а то еще «возомнит о себе невесть что»). При этом все домашние проблемы женщина решает сама (ладно, ладно, он согласен выносить мусор, иногда), понимая, что мужчине дома нужно отдыхать, она хорошо воспитывает детей, не забывая «культивировать» уважение и почтение к отцу и т.д. и т.п.».

Вот как-то так. А с чем я собственно не согласна? Да, с тем же, с чем и в женском списке – с категоричностью, а местами и нереалистичностью требований (и особенно с этим: «всегда!»).

Почему бы и женщинам, и мужчинам не попытаться понять, что идеальных людей не бывает? В каждом человеке помимо положительных присутствуют и отрицательные черты. Подумайте, с чем вы готовы мириться, а с чем нет. Какие качества в партнере вас привлекают, а что в нем и в его действиях отталкивает? Возьмите лист бумаги и подробно все опишите. Теперь представьте вас вместе. Ну, и как вам?

Чтобы избежать повторяющихся негативных отношений хорошо бы осознать, чего вы сами хотите в этой жизни и чего ждете от своего избранника.

Почему бы не сделать простое психологическое упражнение, которое позволит прояснить ваши ожидания от партнера.

1. Возьмите два листа бумаги. На одном напишите: «Что должен делать мой партнер» На другом: «Что должен делать я». Перечислите все, что приходит в голову.

2. Сравните количество пунктов на обоих листах. Где их больше? Ведь, если один должен «все», а другой «ничего», это не партнерство, а рабство. Проверьте, равнозначны ли требования к себе и партнеру, соблюдается ли симметрия, готовы ли вы сами делать то, что требуете от партнера? Стали бы вы жить с партнером, который предъявляет подобные требования? От чего вы готовы отказаться в случае необходимости, и что принципиально важно для вас?

3. Обсудите с партнером свои ожидания, внимательно выслушав его, и с уважением относясь к его точке зрения.

В действительности, «среднестатистическая» женщина, как правило, хочет замуж, хочет детей, хочет, чтобы «все было правильно», но, не очень понимает, как она должна умудриться соответствовать предложенному, откровенно говоря, «сказочному образу» (а вернее, сразу двум: «Василиса Прекрасная» и «Василиса Премудрая»). А именно:

«1. Девица-красавица (90-60-90)

2. Умница-разумница (IQ – 197) (биологических нужд ведь никто не отменял и деньги зарабатывать кому-нибудь надо, не мужчине, так женщине, а это в наше время требует, как правило, наличия довольно высокого интеллекта).

3. Василиса-трансформер – «два в одном». Преобразование опции «Премудрая» в опцию «Прекрасная» происходит в автоматическом режиме и не требует дополнительных настроек.

4. Готовая, когда надо: «Раз – сидеть, и два – тихо!», а потребуется – немедленно наполнить пространство осмысленными звуками, чтобы все замерли в немом восхищении.

5. Одинаково хороша в прикидах «сарафан льняной домашний», «экипировка юного байкера», «костюм офисный среднеполосный», «садо-мазо», «нимфетка», «женщина в оранжевом жилете», «пьяная раздолбайка» и т.д.

6. В ожидании тебя (Мужчины) круглосуточно готовлю и накрываю на стол, сопровождая это действие преподнесением аперитива и (якобы) ненароком обнаженным участком своего (см.п.1) тела. Верхне-передним.

7. Убираю со стола и мою посуду, распевая гимны собственного сочинения (в твою, само собой, честь), сопровождая эти манипуляции подачей свежесваренного кофе и раскуриванием сигары (естественно, для тебя), ненароком (якобы) обнажая участок своего (см. п.1) тела. Задне-нижний.

8. Приглашаю тебя в спальню на огромную кровать, усыпанную алым по шелковому, по дороге невзначай элегантно сбрасывая остатки прикида (см.п.5).

9. Прекрасно разбираюсь (когда это необходимо) в чертежах, маркетинге, операциональных компьютерных системах, фундаментах, экзистенционализме и романогерманских языках (см.п.2), но, свое место знаю.

10. Люблю тебя до гроба.

11. Пойду за тобой в Сибирь босиком.

12. Смотрю на тебя как на Бога и т.д.».

(Соломатина).

Шучу, я шучу. Но, ведь в каждой шутке, как известно, есть доля правды… И в реальной жизни часто бывает, что женщина не знает как «соответствовать», но, искренне старается, уже робко подозревая, что даже в сказках Василиса Премудрая и Василиса Прекрасная – это две разные женщины («Если хотите жениться на умной, красивой и богатой, вам придётся жениться три раза» (кто-то). Она старается: быть красивой, или, как минимум, ухоженной (настолько, насколько ей позволяют обстоятельства и насколько ее научила этому мама). А хорошо выглядеть к «особенному случаю» — это, вообще, обязательно! Это наше все. Стремится быть чуткой и внимательной к мужу и детям, ведь, чаще всего, ее с детства учили, что ради семьи женщине надо уметь подавлять свои потребности (не только учили, но, и наглядно демонстрировали). Она очень старается…, но, все равно, получается «как обычно»: «старалась как лучше, а получилось как всегда», и в итоге выходит, что «счастья не было и нет»… А когда она, «изнашивается», «приходит в негодность», «ломается», «устаревает и перестает забавлять» или просто «стареет», ее выбрасывают как «стоптанный башмак», муж уходит к другой (более молодой), дети больше не нуждаются в ней…Она пытается быть мудрой. А что делать? Такова «женская доля»…

Ей жить бы хотелось иначе,

Носить драгоценный наряд…

Но кони все скачут и скачут.

А избы горят и горят…

(Н.Коржавин)

«Что за ужасы вы здесь описываете?» — с возмущением скажите вы. – «Разве так бывает всегда?» (снова это «всегда»!). Ой, ну, конечно, не всегда – огромное количество женщин счастливы в браке, к тому же многих современных женщин давно не устраивает роль «маленькой покорной жены» и заботливой матери, они тоже хотят (и не только хотят, но и делают) «охотиться»: строить карьеру, заниматься самореализацией (не только в качестве жены и матери), зарабатывать достойные деньги и тратить их по своему усмотрению, а также путешествовать, заниматься личностным ростом, уделять внимание своим увлечениям, общаться с друзьями и т.д. и т.п., а, главное, видеть рядом с собой человека, который уважает ее интересы, считает ее «равной» и не думает, что дети и домашнее хозяйство – только ее дело. Часто за жизнь вопреки классическому женскому сценарию она платит одиночеством (не все и не всегда!). О женщинах Амазонках я уже все что хотела сказать — сказала (см. статью: «Амазонка на коне и безлошадный Принц). Но, ведь, признайтесь, бывает и так:

«Считать женщину «равной? Какая глупость! – думает «среднестатистический» (если предположить, что среднестатистический человек вообще существует, я, лично, его никогда не встречала) мужчина, — «Все люди равны, но, некоторые равнее» (а скорее всего, он об этом, вообще не думает, просто поступает в соответствии с этим убеждением). – «Конечно, прошли те времена, когда женщина должна была быть «босая, беременная и на кухне», но, домашнее хозяйство и дети по-прежнему ее святая обязанность. Ну и что, что она работает по 8 часов, пусть радуется, что у нее есть Я, что она не одинока».

А действительно ли ей стоит радоваться? Разве она не одинока? Ведь даже брак и наличие детей — не гарантия избавления от одиночества. («Иной брак лишь удваивает одиночество» (Леонид С. Сухоруков), «Только в браке женщина может постоянно быть в обществе другого человека и одновременно — ощущать полное одиночество» (Хелен Роуленд )).

Так может, ну его, это замужество? Может не надо все это даже начинать? (На досуге попробуйте выписать и проанализировать «плюсы «и «минусы» брака). «Минусов» больше?). “Замужество – это не семейное положение. Это медаль. Она так и называется: «За мужество!». Да вы что. Видимо, кому-то удалось вас сильно напугать).

Как практический психолог, я бы рискнула не согласиться с Л.Толстым…«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»? Мой опыт показывает, что уникальны именно счастливые семьи, а несчастливые похожи друг на друга. Хотя, возможно, я просто их встречаю чаще (работа такая). Помните старый анекдот про патологоанатома и гинеколога, которые после тяжелой «смены», выходят на улицу и удивляются: «Надо же, а вокруг — люди, люди, живые люди, — говорит патологоанатом. — «И лица, лица»…, — добавляет гинеколог. Но, за много лет практики складывается ощущение, что за многообразием индивидуальных проблем пары, вполне отчетливо видны проблемы типичные, отчасти вызванные психологическими различиями между полами, отчасти обусловленные типом личности мужчины и женщины, заключивших союз, и влиянием их друг на друга. Но, сейчас не об этом.

Вне зависимости, от вашего желания (или нежелания), если вспомнить, что, по мнению «общества», незамужняя бездетная женщина – «урод», то, срочно нужно с этим что-то делать)…

Когда начинают потихоньку выходить замуж подруги, когда на работе (и не только) начинают поглядывать искоса: мол, что с ней не так? – очень велико искушение всем доказать: со мной все в порядке! Вас никогда не спрашивали: «Почему ты не замужем?». Нет? А многих вполне себе счастливых и успешных женщин – постоянно. Может им «сходить разок», чтобы перестали задавать этот вопрос? Достали, что называется… Хоть бы кто спросил замужнюю: «Почему ты замужем?»

Так что, возвращаясь к теме «хотения замуж». Разве женщина может ее так просто игнорировать? «Традиция – раз, биологическая целесообразность – два. С ними не то чтобы не поспоришь, просто определяться в таком споре тяжеловато: оппонент везде, вокруг, на сколько хватает взгляда и памяти, да еще и внутри, в виде «жизненных сценариев» и едва ли не инстинктивных побуждений (вроде гнездостроительной активности животных в брачный период). Как «разговаривают» с нами древние прописи? О, разумеется, не напрямую: они слишком огромны. Косвенно, языком все тех же желаний и чувств – как будто наших. Языком «семейных сценариев» и норм: не знаю, откуда я это знаю, но так должно быть. Языком преобладающих в окружающей действительности установок и мифов». (Е. Михайлова).

Так что женщина может сделать? Может, конечно, игнорировать «общественный запрос», отшучиваться: «Я – лесбиянка», «Никто не хочет быть счастливым», «Пока не замужем, но, стараюсь». Но, сопротивляться «общественному мнению» … сложно, ведь столько серьезных оснований, согласиться, что для женщины главное «заманить» мужчину в брачные сети. Проще, научиться играть и подыгрывать.

Во что? Например, в старинную женскую игру …

Первый этап: «Очень хочу замуж» (не важно за кого, можно и за первого встречного, поперечного), как там говорится?

Я его слепила из того, что было,

А потом, что было,

То и полюбила!

(С.Коржуков).

Второй этап: «Да, дорогой», «Меня все устраивает». («Счастье мужчины называется: я хочу. Счастье женщины называется: он хочет» (Ф. Ницше))…

Внимание! Здесь важно не перепутать с другим вариантом:

Я в него влепила из того, что было,

А потом, что стало,

То и закопала!

Женщины давно играют в то, что они ни во что не играют… Ведь, если кто-то из них покажет, что видит, что они только играют, он нарушит правила, и, его накажут – исключат из игры, а «шоу должно продолжаться»…Вот ведь и сказки сплошь и рядом заканчиваются свадьбой, и наша «Василиса Премудрая», она же «Прекрасная», давно вышла замуж, не важно, что с тех пор никто больше ничего не слышал о ее премудрости и не видел ее «прекрас», главное, все «как у людей».

Так, есть ли правда в том, что женщина, как и прежде, пойдет на все (обязана пойти!) ради брака («Легче остановить дождь, чем девушку, собирающуюся замуж». Абхазское изречение), а современному мужчине брак не особенно-то и интересен?

Почему не интересен? Ну, например, потому что «в нынешних условиях свободной морали удовлетворить свои сексуальные потребности для взрослого мужчины — не проблема, интересно провести время можно с другом, подругой или любовницей, мужчина, имеющий достойную зарплату может позволить себе питаться в ресторане. К тому же сейчас круглосуточно можно купить вполне съедобные полуфабрикаты и готовые блюда, которые достаточно забросить в микроволновку, существуют автоматические стиральные и посудомоечные машины, пылесосы. А чистые носки проще купить, чем постирать старые. К тому же многие мужчины и сами не прочь «поколдовать» на кухне и навести свой порядок в своем доме. Ко всему прочему, у большинства мужчин есть мамы, которые все сделают ничуть не хуже жены, но не будут устраивать скандалы из-за того, что он «сходит налево». Что касается, социального статуса, то, холостой мужчина — свободный мужчина, а незамужняя женщина — невостребованная или брошенная за ненадобностью. Что касается детей, то, материнство — один из главных женских инстинктов. Женщина стремится родить, выкормить, воспитать ребенка и найти мужчину, который бы ей в этом помог. Но, мужчине-то какое до этого дела? Не то, чтобы мужчина совсем не хотел иметь ребенка, но, обязательно ли ему для этого жениться?». Вот и «великие мужи» с ним согласны: «Брак — убийственно ясное разрешение вопроса. Женщина отдает себя мужчине при посредничестве нотариуса — какая пошлость!» (В. Гюго), «Женитьба – самый дорогой способ уборки квартиры», «Брак — это наиболее извращенная форма половой жизни (Ф. Ницше), «До свадьбы их соединял хотя бы пол, а теперь только потолок (Василий Ключевский), резюме: вот «Если бы в институте брака была предусмотрена заочная форма»… (Михаил Мамчич)…

Так что, на самом деле, главная потребность женщины – выйти замуж, а мужчины – быть свободным? Так и хочется спросить: «А разве, чтобы быть свободным нужны условия? И, собственно свободным для чего?». «Для того, чтобы жить согласно только своим интересам» — с обидой отвечают женщины. — Каким? – «Так ведь давно известно, что главными сферами интересов мужчин являются состязания с представителями своего пола, сложные технические игрушки, еда, а главное – СЕКС (по возможности, с максимально большим числом партнерш). Разве не об этом говорится в известном афоризме: «Мужчина ради секса готов на все, даже на брак. Женщина ради брака готова на все, даже на секс». Просто, вторая часть фразы (про брак) для мужчины уже не актуальна (незачем им идти на «крайние меры», ну, разве, только бедным, но, нам же бедные не нужны, правда?)…(Кстати, второй вариант «крылатой» фразы, звучит так: «Женщина играет в секс ради «любви», а мужчина играет в «любовь» ради секса»). Но, про то, что секс – это самое главное для любого мужчины – это же, наверняка? Точно-точно? Разве нет научных подтверждений, что любой мужчина в женщине видит, прежде всего, сексуальную партнершу, а женщина (часто подсознательно) отца будущего ребенка? Для женщины секс всегда является чем-то большим, чем просто механические движения. Для нас важна романтика, близость, глубина чувств. Разве мужчинам нужна любовь (или там эмоциональная связь)? Это ведь только женщине нужна духовная сторона отношений («Все, что ей нужно – это только любовь»)? Это же, вроде как даже эволюционными программами полового поведения обосновано?…»

Слушаешь и думаешь, что группа «Любэ», похоже, пела не только про Дусю).

«Ты агрегат, Вася (Петя, Коля, Толя…). Ты, Вася, агрегат!»

Но, разумеется, определенная правда в этом есть…Не то, чтобы женщине не был интересен секс, но…

Еще классические исследования Кинси (на которые до сих пор принято ссылаться в сексологии) показали, что 37% молодых мужчин думают о сексе каждые 30 минут, и только 11% молодых женщин думают о нем столь же часто, а, многочисленные эксперименты подтверждают, что дело не ограничивается только мыслями, например, одно из известных исследований (США, 1989), выявило, что из равного количества привлекательных мужчин и женщин, получивших задание соблазнять юношей и девушек (не подозревающих о том, что они участвуют в исследовании) 50% юношей приняли приглашение выпить кофе, из этих 50% — 69% согласились пойти в гости, а 75% из пришедших были в тот же вечер готовы к сексуальной близости. 50% девушек тоже согласились выпить кофе, но только 6% приняли приглашение пойти в гости, и никто не решился на секс (Х.Энгельн, 1998) , в одном из анкетирований мужчинам и женщинам задали вопрос: «Что вас удерживает от вступления в добрачную связь?». 34,5% — женщин на первое место поставили моральные соображения, а на второе 34,1% — отсутствие желания, почти половина опрошенных мужчин – 48,5% — в качестве препятствия указали пункт «отсутствие случая»…(И.С.Кон. Введение в сексологию, 1989) и т.д. и т.п. Конечно, данные старые (все меняется), и речь идет о молодых мужчинах и женщинах (а как известно пик сексуального влечения мужчин приходится на 18-19 лет, женщин – на 30-32 года, при другой выборке, возможно, результат мог быть иным), да и причиной отказа от сексуальной близости может быть далеко не только (и не столько) отсутствие желания, а множество других факторов (социальные стереотипы, например), но, тем не менее перспектива «ни к чему не обязывающего секса», как правило, во все времена в большей степени мотивирует мужчину.

Мотивирует – то безусловно…Кто спорит? Секс — нормальная потребность здорового организма, но, все-таки поползновения потрогать девочку за грудь или подсмотреть цвет ее трусиков сквозь лестничный пролет – развлечения подросткового периода… Да, некоторые юноши рано женятся ради «абонементного» секса. При этом они могут быть искренне убеждены, что это — любовь.

Но после 25-30 мужчина, обычно, обретает способность думать верхней, а не только нижней, «головой», а среди его ровесниц появляется немало женщин, готовых заняться сексом «за просто так». Сексуальная озабоченность проходит. А вместе с ней и «любовь»…

Помните старый анекдот:

Разбился корабль, и потерпевших разбросало по островам: женщины на одном, мужчины на другом.

Юноша: «Скорее, скорее поплыли к ним, скорее!!».

Молодой мужчина: «Чего суетиться-то? Сейчас плот построим и поплывем».

Зрелый мужчина: «Да что вы носитесь! Надо просто подождать. Через часок они сами приплывут».

Старый мужчина: «А мне и отсюда все хорошо видно».

Любовь и брак: история вопроса

Кстати, что касается «любви»: это слово в приведенной выше цитате не случайно взято в кавычки (и не случайно ее версий две: про любовь и брак), ведь даже, сейчас, для некоторых (не для всех и не всегда, конечно) представительниц прекрасного пола любовь имеет естественное продолжение (чуть не сказала завершение) в виде предложения «руки и сердца» (а также всех остальных органов). Если любит – пусть женится. Припомнив историю вопроса, мы будем вынуждены констатировать, что когда-то (не так уж и давно, кстати) брак (и, особенно, «удачная партия») – был пределом мечтаний практически любой женщины (ведь мужчина был главным, а, подчас, и единственным «добытчиком» в семье, и для женщины замужество было единственно возможным способом устроить свою жизнь). Испорченная (добрачным сексом, например) репутация навсегда лишала ее перспектив. Следовательно, женщина была вынуждена настаивать: «Секс только после заключения брака!» (почти как: «Утром — деньги – вечером – стулья»). Еще все тот же А. Шопенгауэр «жаловался»: «Первая заповедь женской чести заключается в том, чтобы не вступать во внебрачное сожительство с мужчинами, дабы каждый мужчина вынуждался к браку как к капитуляции». Так мы о любви или о браке? Как же любовь? Вот только не надо путать чувства и экономическую необходимость. А что любовь? «Стерпится, слюбится»…Когда-то никто и слыхам не слыхивал о браке как удовольствии, таких требований к нему и не предъявляли…За типичным браком стояли принуждение, житейская потребность и долг… Какая любовь? И вообще, как не «любить» человека, который позволяет женщине, если не жить, то, по крайней мере, выжить?… Какие у нее были альтернативы? В приживалки идти? В монастырь? Остаться при родителях упреком, укором, а то и позором? «Женщины хотят любви?» — иронизируют мужчины. – Как бы ни так. На самом деле они хотят: брака, детей, достатка, внимания стабильности и т.д. Всего. Только не любви».

Зря они так, вне зависимости от времени, в котором мы живем, женская психология такова, что, по мере углубления отношений женщина все больше привязывается к мужчине и, ну что с этим поделаешь? как следствие, в подавляющем количестве случаев хочет заключить брак. А вот мужчина не торопится, «Жениться надо только тогда, когда это единственный способ понравиться женщине» (К.Мелихан). Конечно, любовь и брак, понятия разные (некоторые даже утверждают, что диаметрально противоположные: «Брак — панихида по любви» (Я. Княжнин), «Любовь — вещь идеальная, супружество — реальная; смешение реального и идеального никогда не проходит безнаказанно» (И. Гёте) и т.д. Ладно, вам, если, конечно, рассматривать брак исключительно как «организацию», чьей задачей является экономический союз с целью выживания, воспитания детей и т.п., то с ним все более-менее понятно, а вот с любовью… Если отвлечься от восторженных восклицаний (например: «Любовь – это слишком большое и глубокое понятие, чтобы быть полностью измеренным с помощью слов. Ее не опишешь словами, как не расскажешь музыку и не нарисуешь солнце… Вы можете верить в нее, или думать, что ее нет. Воспевать ее или втаптывать в грязь. Искать ее всю жизнь, но так и не найти. Заслоняться от нее, но однажды встретившись с ней, не поверить, что вы могли жить без нее… Говорят, что она рождается в сердце. Вообще… много чего говорят, но слова проходят сквозь, не касаясь ее… Она не выше и ни ниже слов — она помимо… Помимо всего, и во всем. Она была до рождения мира и будет после, но входит в мир только через сердце. Слышите? Стучит…» (правда красиво? но, как-то неопределенно что-ли…)), можно долго спорить (так всегда происходит, когда рассматриваются абстрактные отношения абстрактного мужчины и абстрактной женщины) о том, что является признаком присутствия любви (что служит «доказательством любви», и, нуждается ли она вообще в «доказательствах»), как она проявляется (есть ли различия в «языках любви» для мужчины и для женщины), обсуждать степень значимости физической и духовной стороны отношений для представителей определенного пола (например, «Мужская любовь – есть «жаждание души, коей проявлением служит тело» (В.Розанов), а «Для женщины в первую очередь важен духовный контакт и внешние проявления внимания к ней» (В.И.Короткий), «Секс без любви – это некрофилия» и т.п.), но, стоит ли спорить? Ведь, гораздо проще прояснить индивидуальное значение данного понятия для конкретного человека.

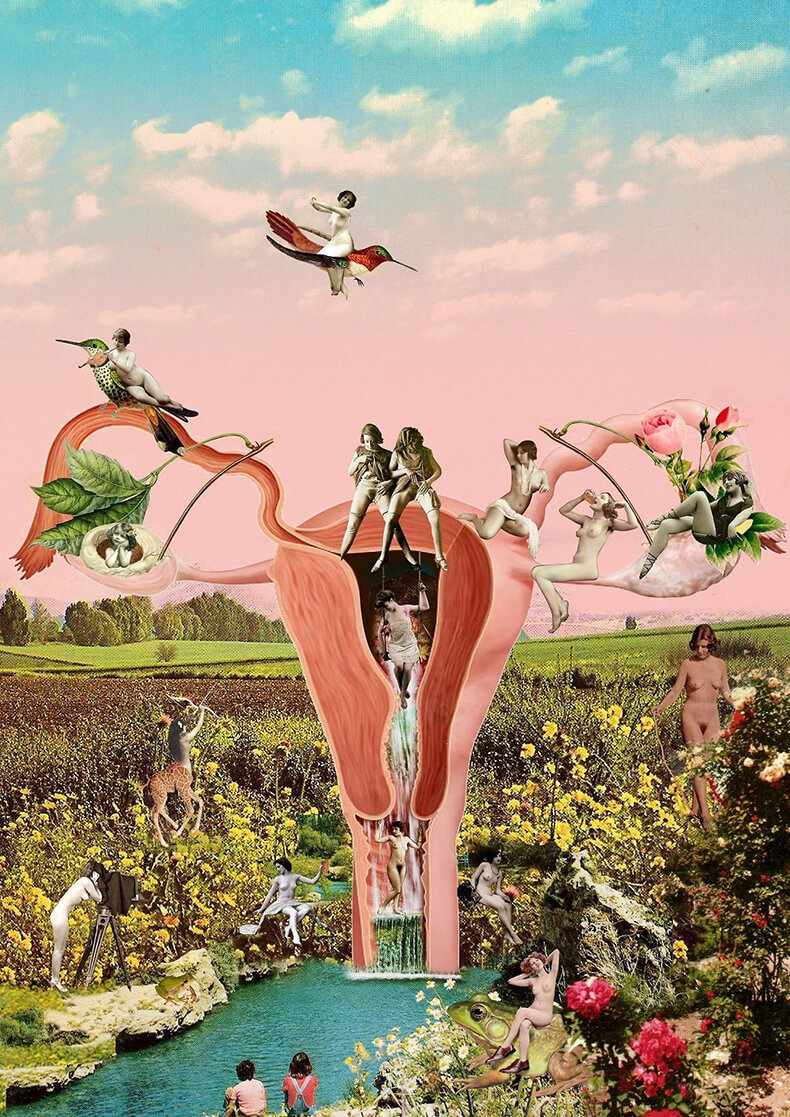

Кстати, вы можете попробовать исследовать свои представления о любви (а при желании и браке), например, выполнив простое упражнение («Образы любви»), которое предлагает Петрушин С.В.:

Инструкция.

1. Нарисуйте любовь так, как вы ее понимаете.

2. Проанализируйте свой рисунок:

— С чем у Вас ассоциируется любовь?

— Какие символы (цвета) вы использовали и что они означают для вас?

— С какими чувствами вы рисовали? И т.д.

Петрушин в своей книге «Любовь и другие человеческие отношения» приводит небольшую интерпретацию (но, это не означает, что вы обязательно должны согласиться с ней).

Самым распространенным образом любви является изображение солнца. «Любовь как солнце» может ослепить, затмить или даже опалить, сжечь и т. д., а также «согреть».

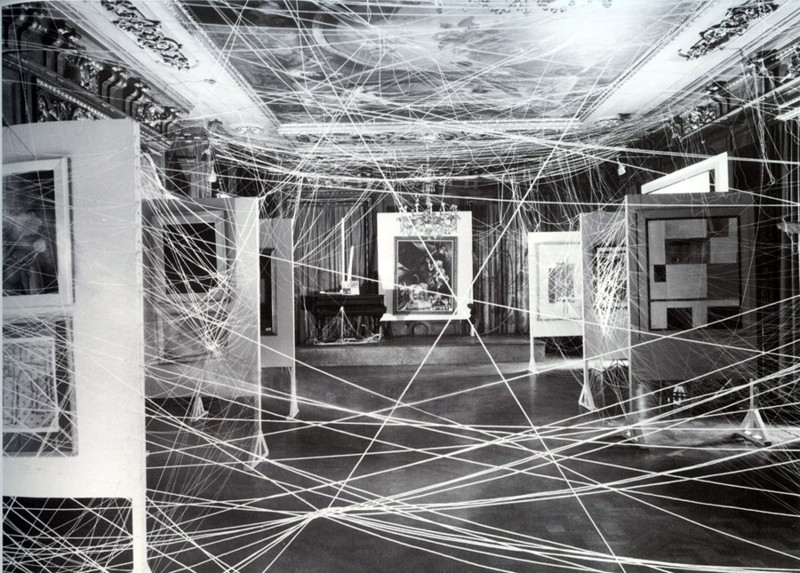

Трактовка любви может быть связана и с огнем, пламенем свечи. (Попробуйте не торопиться с выводами, ведь огонь — как и любовь бывает очень разный, например такой:

И тогда, возможно, ваша любовь — вспыхивает, как спичка, горит ярко, но, быстро гаснет…

Или такой:

Любовь — это пламя свечи, горит не ярко, но, долго…

Или такой:

Любовь — это пожар, сжигающий все на своем пути, и, иногда «выжигающий» человека дотла… и т.д.

Достаточно часто используется банальный образ любви как стилизованного изображения сердца: пара на фоне «сердечек», слияние «сердечек», из которых вырастает дерево. Такие символы свидетельствуют об определенном инфантилизме.

Нередко любовь изображается как стихия — океан, волны, бушующее море. Это можно трактовать как стихийность любви, ее способности захватить человека, управлять им.

Встречается изображение любви в виде своеобразных ребусов, в которых слово «любовь» зашифровано. Здесь любовь уже предстает как загадочное, таинственное и необычное поведение.

Иногда в изображении любви используются негативные символы: черный цвет, тюремная решетка, надпись на могильном камне или кресте. В данном случае можно предположить отношение к любви как к опасному и порабощающему чувству.

Восприятие любви через образы обнаженных мужчин и женщин может указывать на отождествление любви с сексуальными отношениями.

Ассоциирование любви с семьей свидетельствует о важности брака для рисовавшего.

Встречается также изображение романтической любви: изящные сплетенные линии, утонченные цветы и т. д.

Иногда любовь изображается в виде цветовых пятен, свободных линий, штрихов. В этом случае можно говорить о том, что рисующий понимает любовь как эмоцию.

Частый мотив рисунка — изображение двух человек, двух лиц, двух рук. Возможно, это говорит о том, что любить можно только одного человека, а сама любовь сводится к поиску и выбору любимого. Если нарисован один объект, например, роза, то это может указывать на эгоцентрическую установку, на ожидание любви от другого. Вероятно, человек неосознанно отождествляет себя с нарисованным «красивым» объектом.

Несмотря на разнообразие сюжетов в рисунках, можно выявить два чрезвычайно часто встречающиеся мотива.

Суть одного из них в том, что в центре рисунка есть нечто, что охраняется от внешнего мира. Это может быть схематическое изображение, например, яркий кружок или точка в центре, от которой идут концентрические круги. Это может быть цветок, который охраняют чьи-то руки, это может быть дом, окруженный радугой. То есть на всех рисунках есть два пространства — внешнее и внутреннее, и «любовь» помещается в более защищенное. Вариации могут быть разными, но смысл всегда один. Одно из возможных объяснений такого мотива заключается в том, что это мотив-воспоминание о внутриутробной жизни. Именно в это время плод находится в защищенном состоянии, во внутреннем пространстве. То есть, одна из базовых неосознаваемых концепций любви заключается в том, что это воспоминание о внутриутробном периоде, слиянии с матерью, защищенность от внешних воздействий. Отсюда ожидания от любви заключаются в возвращении в это блаженное райское состояние. Изображение цветка также связано с этой концепцией, как так цветок символизирует женские гениталии. Тема воды тоже связана с темой рождения, так как плод находится в жидкой среде.

Второй мотив — наличие на рисунке двух элементов: рук, фигур и т. д. Его можно рассматривать как воспоминание о родителях, об их взаимоотношениях. (Петрушин С.В. Любовь и другие человеческие отношения).

Пока одна часть людей думает (или не думает, а чувствует), что такое любовь, другая – отрицает само ее существование. Что можно на это сказать? «Думайте сами, решайте сами – иметь или не иметь»… (А.Аронов). Я вот в любовь верю – в ту «могучую силу, которая вмешивается от века и до века и по сей день в дела и помышления как мужчин, так и женщин, позволяя им все-таки пережить несовершенства человеческих отношений – как в браке, так и вне его, удивительную способность на какое-то время забывать обо всем на свете, включая собственную персону, и считать существование другого человека более важным, чем существование озоновой дыры, идиота-начальника и неоплаченного телефонного счета» (Е.Михайлова).

«Только в одном чувстве человек велик и беззащитен одновременно. Только одно чувство способно заставить его совершить безумный подвиг или преступление. Только одно чувство он обожествляет, проклинает, зовет и ждет всю жизнь с исступленным упорством. Это чувство – любовь. Уж какая достанется нам в нашей единственной жизни. Любовь – вознесение. Любовь – падение. Любовь – проклятие. Любовь – тихая радость. Любовь – вечное ожидание. Просто: любовь» (Д.Рубина, «Адам и Мирьям»). Да, пусть любовь – это явное эволюционное излишество, но, душа, не пережившая этой счастливой тоски, этого нормального умопомешательства – обыкновенного чуда, чего-то очень существенного о себе и о мире не знает. Что касается критериев, то, мне, кажется, что, во всякой любви важное место занимает забота о любимом человеке. «Любовь — это такое состояние, при котором счастье другого человека совершенно необходимо для вашего собственного счастья» (Heinlein, 1961). При отсутствии заботы то, что выглядит как любовь, может оказаться всего лишь одной из форм желания. Например, юноша может сказать своей девушке «Я люблю тебя» просто для того, чтобы она согласилась переспать с ним. В других случаях стремление к богатству, положению в обществе или к власти может заставить человека притворяться влюбленным для достижения своих целей. Ключевым признаком является забота … А вот как проявляется эта забота – это другой вопрос…действительно, очень спорный…

Точного (единого для всех) определения любви, мы с вами, разумеется, не найдем, но, все (или почти все), думаю, согласятся, что человек (вне зависимости от пола) – это биопсихосоциальное существо.

Давайте рассмотрим, что собственно означают эти «био-», «психо-», «социо-» в контексте отношений мужчины и женщины.

Чтобы привлекать к себе людей очень важно не только относиться с эмпатией к окружающим, но и уметь быть самой собой. Беречь свою идентичность, не подражать другим людям, не пытаться казаться кем-то другим — все это имеет решающее значение.

Чтобы привлекать к себе людей очень важно не только относиться с эмпатией к окружающим, но и уметь быть самой собой. Беречь свою идентичность, не подражать другим людям, не пытаться казаться кем-то другим — все это имеет решающее значение.